うたまるです。この記事を読むことで多くの人が、ラカンの基礎と後期ラカンのサントームについて理解できるでしょう。

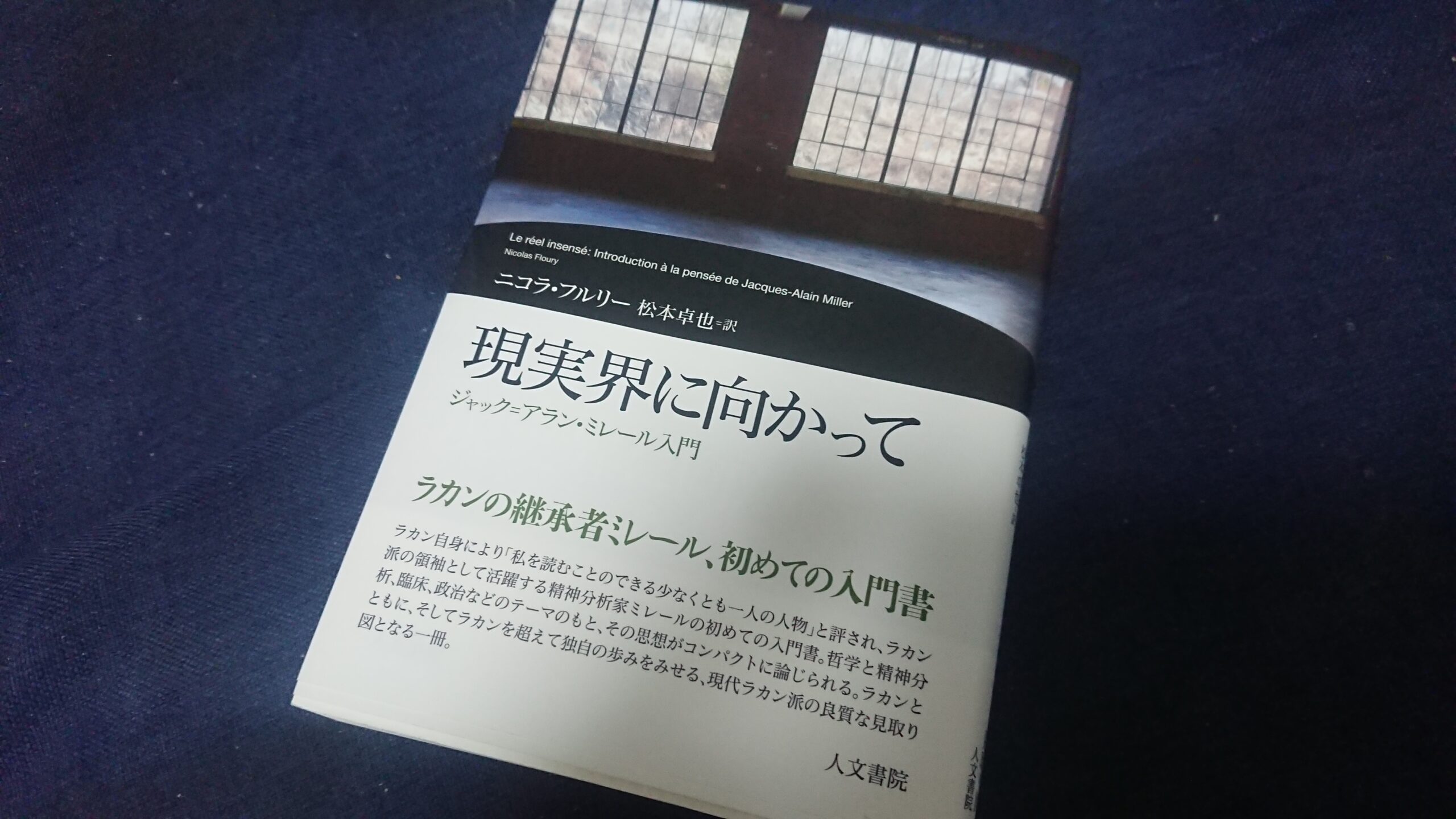

今回、要約・レビューする本はニコラ・フルリー著『現実界に向かって ジャック=アラン・ミレール入門』。

後期でも特に最晩年のラカンを知るのにこの本は最良の一冊。

今回はそんな本書のエッセンスであるミレールと最後期ラカンの思惟を誰にでも分かるように、解説・要約します。

ミレールと言えば、あのラカンが自らの精神分析の正当後継者として認めた人物であり、ラカンの理論を分かりやすく提示し、ジジェクなどにも影響を与えたことで知られる。

そんなラカンを継承したミレールの思想の全般を、たったの200ページにコンパクトにまとめた本。

もはや後期ラカン理解に本書は避けれません!

本書の真価は最後期ラカンの到達点を引き継ぎラカンの理論を純化させ、ラカンを超えたラカンというべき理論へいたる点にある。

それではさっそくミレールとラカンの世界へGO!

『現実界へ向かって』の概要と特徴

| 題名 | 現実界へ向かって ジャック=アラン・ミレール入門 |

| 著者 | ニコラ・フルリー |

| 邦訳 | 松本卓也 |

| ページ | 223 |

| 出版 | 人文書院 |

| 発行日 | 2020/9/10 |

概要

本書はまずミレールの仕事として、ラカンの理論をソシュールの言語学に依拠する構造主義によって理論化してゆく。

さらにそこから一般の構造主義では構造に呑み込まれ消されてしまう主体についてを構造論的因果性の論理において、構造主義のうちに定位させ、サルトルの自己欠如の考えとラカン的主体を対応させる。

つぎに論理実証主義と精神分析との根本的な対立、政治思想と精神分析の立ち位置、哲学との違い、情動に関するラカンの考え、共同体について、症状と幻想の二元論などミレールが取り出したラカンの理論に関する諸々のトピックを解説。

そして終盤、本書の佳境として、後期ラカンのサントームによる現実界への転回を軸に症状と幻想の一元論化、欲動と欲望の結び目が論じられる。

さらにラカン的臨床が乗り越えられ、幻想の横断から症状への同一化、脱解釈の分析という精神分析のパラダイムシフトが論じられる。

そこではミレールは短時間セッションでおなじみの句読法を解釈の過剰だと否定し、現実界をベースとした新たな臨床実践として沈黙を掲げる。

現実的なものはシニフィアンに構造化された身体の余剰としての生物学的身体の出来事として、症状の享楽に見いだされる。

また本書ではラカン派の分析の終わりは初期には死の存在への同一化、中期には去勢の同一化、後期には症状への同一化として規定される。

以上が本書の概要になる。

特徴

本書の真価は、なぜラカンが欲望万能論、象徴界主義を捨て、現実界へと軸足をうつし、言語学的な構造主義を脱却したのかが分かりやすく解説されている点。

次に、200ページというコンパクトさも本書の魅力であり特徴といえるだろう。

重要なことだが、本書はラカンを知らずにいきなり読むのにはまったく適さない。結構しっかりラカンの基本は理解してないときつい。

(※この記事を読んでおくと読みやすくなるだろう)

ラカンの基礎を理解する方法は以下の記事を参照して欲しい。

またぼくのブログ記事、とくにゲームや映画の作品考察は全般的にラカンの理論を一般の人にも分かるように展開するものが多いので、ぼくのブログをチェックしておくとラカンを理解する助けになると思う。

『現実界に向かって』前半の要約・解説

さっそくここでは本書の内容を要約・解説する。ぼくはとりわけ理論に興味があるので、ここでは本書の理論の要約に限定する。

つまり精神分析の政治的な立ち位置だったりミレールの歴史なんかはどうでもいいので取り上ない。

ではさっそくラカンの理論、とりわけなぜ象徴界に拘泥していたラカンが現実界へと向かうことになったのかを確認するため、まずはラカンの基礎を本書の記述にしたがって見てみよう。

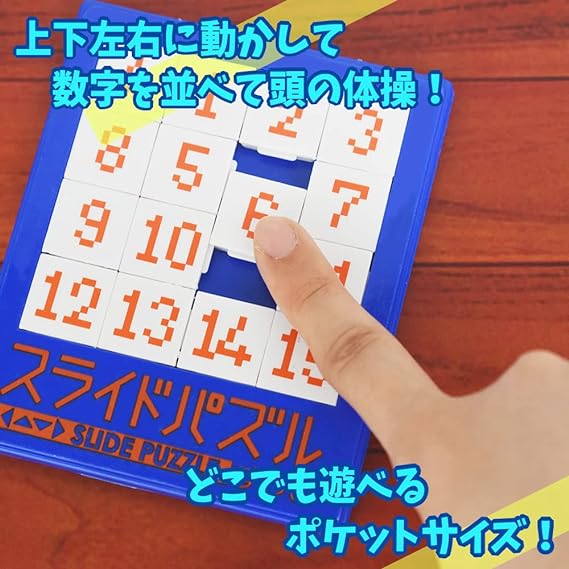

想像界・象徴界・現実界と15パズル

ここでは本書の序盤で展開される構造主義の観点からラカンの理論を要約解説するにあたり、基本となる想像界・象徴界・現実界を簡単に解説する。

まず想像界は最初、知覚の統合として見いだされるイメージ像をさし、これは大文字の他者を迂回することで言葉の意味するもの(名詞、シニフィアン、単語)のことになる。

つまりたこ焼きなら、たこ焼き、というシニフィアン(意味、単語、聴覚心像)が想像界の内容物。ひらたく言えば実体的(空間的)なイメージ・意味のこと。鏡像(鏡に映る像)は想像界に属する。

次に象徴界とは言語の連鎖構造・関係規則・文法などを示す。つまり想像界に属する個々のイメージ像(意味、単語の音声面=聴覚心像)の言語構造的な結びつき規則などのこと。

チェスに喩えれば駒が想像界のイメージ、駒の動きのルールが象徴界といえる。

最後に現実界とは象徴界の根拠であり、想像界と象徴界の外部にある生々しい現実それ自体、ないしは象徴界自身の根源的な意味の欠如に対して、あたえられる何か、である。

チェスでいえば、プレイヤーが駒を動かす行為は現実界に属するとえるだろう。

本書の卓越した比喩的説明を借りれば、15パズルにおける一つ一つの数字のピースが想像界に属するもの、15パズルのカチャカチャと組み変わるピースの配列法則・構造が象徴界、15パズルの配列の組み替え構造を可能とする、1つの移動する空白のマス目(ピースの欠如)が現実界である。

空白のマス目なしに象徴界の配列は変化できない、また象徴界の配列(シニフィアン連鎖=換喩)は空白の移動するマス目(対象a)を迂回することで成立する。まさに空白のマス目は象徴界を象徴界たらしめる根拠としての象徴界にあいた穴、欠如(去勢、大他者の経由、現実原則)なのだ。

ラカンと構造主義と真理

本書では真理には2つの理論があるという。その1つは論理実証主義者の信奉する真理の鏡像理論。

真理の鏡像理論とはあるシニフィアンにはそれに対応する唯一の具体的な対象が外界の現実にあると言う考え。つまりまず具体的なモノがあり、それに名前(シニフィアン)が与えられるというもの。

この真理は1つの単語に1つの真理が対応させられる。鏡像理論と呼ばれるのは鏡に映る像と鏡の前にあるモノが一対一で対応するため。つまりシニフィアン(わかりやすさ優先だと単語)と真理は鏡像の関係をとっている。

概念であるはずの言葉がここでは実体化・モノ化しているといえよう、これは非常に想像的な考えである。

しかしこのようなプリミティブな理論はエクリチュール(書かれた文章)によって揺らぐという。

たとえば、『私は嘘つきだ』というエクリチュールは、私が本当に嘘つきならば、その文章が嘘となり私は正直者となる、しかし正直者なら文章は真となり嘘つきとなって真理は永遠に循環する。かくしてエクリチュールは言語の自律運動による矛盾を生じ、真理の鏡像理論を揺るがすのだ。

つまり真理は現実の私を無視して、エクリチュール(象徴界)の内で自律的に運動するということ。

(※もし、パロール=話し言葉であれば、発言は後に残らず消えてしまうので、鏡像理論に打撃を与えにくい。したがってエクリチュールは残り続けるゆえ自己言及・フィードバックを来たし、シニフィアンとシニフィエの差異を生み出す。)

ここでは現実と無関係に象徴界そのものの中で真理が運動してしまうことが分かるだろう。

こうして、もはや真理は欠如により、外界の具体的なモノから切り離され、それゆえ真理は、構造の欠如へと収斂する。

このような真理を象徴界の欠如にとらえる理論を調音理論という。この考えは極めて言語学的な構造主義的発想と言えるだろう。

構造論的因果性と主体

一般に構造主義では、意志決定する主体は構造に呑み込まれてしまう。いわばそのつどの主体の判断は構造(言語ピースの組み替えルール)によって規定されると考えるわけだ。したがって個々の主体的判断は消失し、構造だけが問題となる。

しかし、当たり前だが深層心理学は主体を扱う必要がある。主体性を放棄したらもう臨床心理学としてまったく成立しなくなるだろう。

そこでミレールは、構造論的因果性の考えを導入する。

構造論的因果性とは、象徴界の根拠=原因としての欠如を示す。

ミレール、ラカンにおいては、この欠如としての原因こそが主体として規定されるわけだ。

ここで欠如が主体であることを、主体・主観(私)とは何かを理解することで確認しよう。

ぼくたちは言語を話す存在であり、言語は自分と世界とのつどの関係を代理表象する言表といえる。

そして主体・自己とは世界と自己との関係のことに他ならない。

たとえば目の前に寿司があり、それを食べて、「この寿司はうまい」と言ったとする。

すると、ここで、うまいということは、私と寿司との関係を示す言葉だとわかる。というのも、うまい、は決して寿司に独立して内在する性質ではないからだ。

魚が嫌いな人は同じ寿司を食べてもうまいとは思うまい。したがって、「うまい」とは主観だということになろう。しかし主観といっても、寿司という対象なしに寿司をうまいとは言えない。

したがって「うまい」とは私と寿司との関係をしめす言表と分かる。

このように考えてゆくと、そもそも主観としての私とは、すべて関係に過ぎないことが分かる。

私を私として意識するにしても、そこには対象化する私と私という語によって表現され対象化される私との分裂(主体の分裂)がある。

そして対象化されるのでなく、対象化をする主体性・能動性としての私は、純粋な対象化作用、対象化すること(=存在)であって私という対象ではない。

認識においてあらゆる対象に先行して、対象化をなすところの主観・主体とは、それ自体は対象ではなく世界との関係であり能動性(欲望・欲動=存在)に過ぎない。

したがって、構造主義において主体・主観は言表不能であり、主体(存在)は象徴界(言語世界)においては意味(対象=イメージ)の欠如と見なせるわけだ。

じじつ、ラカンは主体のことを存在欠如(欲望)とも呼んでいる。

ようするに僕たちはこのような対象に先立つ根源的な主体(関係、存在)を言表する言葉を欠如しているといえよう。そしてこの欠如こそが15パズルの空白のマス目に他ならない。

以上の存在論的差異としての欠如(自己疎外)の説明が分かりにくいという人は、先ほど紹介した「私は嘘つきだ」という自己言及のパラドックスを考えると分かりやすい。

つまり私が私について言及するたびに、言及する私と言及される私が嘘つきと正直者でズレてしまい両者は一致しなくなるのだ。

このような私という主体のズレ・分裂がラカンのいう分裂した主体である。この私の分裂における自己疎外によって無意識が創られるとラカンは考える。

いずれにせよ、私のなんであるか、とは私が世界をどのように認識するかでしかく、世界の認識を規定しているのは象徴界である。自己紹介を考えてみよう、自己を紹介するとは自分の好きなモノや嫌いなモノを語ることであり世界と私との好き嫌いといった関係性の供述に過ぎない。

自己を世界から切り離してそれ自体として紹介することは不可能なのだ。

(※私が世界をいかにあらしめるか、つまり寿司をうまい寿司とあらしめたり、ということは、私と世界との関係。そしてこの関係それ自体こそが主体(対象化された私=鏡像)と対象とを関係項として析出するところの関係である)

というわけでシニフィアン(言葉)の連鎖をなす人間の語る欲望とは、自己を取り戻すために言語的な意味を求め強迫的に自己解釈を繰り返し意味を語り続ける主体だといえる。

また本書では構造論的因果性は、主体にとって突飛で断絶的な結果に対しても主体を原因と見なすことを可能とするという。

そして主体を欠如とみなし原因とする発想は、人間存在の歴史の事後性=変容可能性(意味の遡行的確定)を可能とする重要な精神分析の要と言える。

『現実界へ向かって』後半の要約

定番の初期から中期の象徴界に依存したラカンの説明を終えたので、いよいよラカンとミレールの醍醐味にしてジャンクラカンの最終到達点、現実界を軸とした最後期ラカンを誰にでも分かるように超簡単に解説・要約する。

なぜ現実界は要請されたか

なぜラカンは、後期に現実界へ向かい、それまで熱狂的に固執されていた象徴界を放棄したのか。

みんなここが一番知りたいだろうから、これをメチャクチャ分かりやすく解説する。

まず主体を存在欠如であり意味世界、象徴界や想像界に空いた穴と見なすラカンの発想には致命的な欠陥がある。

ここで象徴界を1つのドーナツ(トーラス)だと考えてみよう。すると象徴界の根拠であり原因としての欠如はドーナツホールに喩えられるだろう。

ところで僕たちはドーナツの穴を穴だけ切り取ることはできない。

つまり欠如とはそれ自体としては認識できない、そのため穴とは、有る何か(ドーナツの可食部分=実体部分)に癒着し支えられるより他ないのだ。

つまりドーナツの可食部分、ドーナツの実体にその穴はひっついて依存している。

この事実は、自己の起源でもある主体自身を象徴界の欠如、意味の欠如とすることの問題点を露呈する。

いわば、ドーナツの実体部分をなす連鎖したシニフィアンの集合に、その欠如という仕方で現実界のものが癒着してしまうのだ。

すると意味の欠如(穴)として規定される主体はどこまでも意味に属するものに過ぎず、意味欠乏状態を引き起こす、これにより人は意味を見いだす衝動に支配された意味解釈の中毒に陥ることになる。

このような意味欠乏による意味中毒を、精神分析では終わりなき分析とよぶ。

別の言い方をすれば、人間の欲望とはないものを欲することなわけで、意味がないと言われると、ない意味を永遠と求め続け、しまいには意味の欠如を意味の次元で否定しにかかるのだ。

かくして不毛にも延々と意味を求め続け、永遠に終わらない治療の幻想に陥ってしまう。

(※ユング派もまたラカンの欠如論をこの意味で批判している)

終わらない分析とは、症状なる意味を失ったシニフィアンに対して、分析による言語解釈を行い症状に意味を付与しつづける永遠の牢獄にとらわれてしまうことともいえよう。

したがって現実界のもの(現実的なもの)を欠如として捉えることは現実界の象徴界への癒着を引き起こす。

この問題を解決するためには、現実界と象徴界を真に分離しなければならない。そのためには現実的なもの(現実界のもの)は欠如ではなく、あるもの(一者・意味と繋がらないシニフィアン)として象徴界から独立して措定されねばならない。

(※もちろんこれは倒錯者の幻想とは異なる)

このためにラカンは後期に至ると象徴界を捨て現実界に重心をおく。象徴界から現実的なものを捉えるとき、それは欠如(無)と見なされるが、現実界において現実的なものを捉えるならば、それはもはや欠如ではなく一者(有)となる。

そこで後期に至り、症状に対してサントームという概念が提唱される。

サントーム以前とサントーム

サントームとは、症状を分析し尽くして、その果てに残る治療不能、消去不能の症状の現実的な核としての享楽のこと。

また享楽とは快感原則や現実原則を超えたもの、快ー不快を超えた快、主体を死に至らしめるような快楽のこと。

サントーム以前の精神分析のパラダイムでは症状は、幻想と異なる苦痛としての享楽の地位を与えられ、症状と幻想の二元論で捉えられていた。

そこでは分析経験へと分析主体(患者)を導くのが症状で、分析を終結に導くのが根源的幻想の構築による幻想の分離(横断)とされた。

ちなみに根源的幻想というのは、欲望の主体とその原因となる欠如との位置関係を示す幻想のことである。夢などは幻想を示す定番だ。

ところで象徴界時代のラカンでは無意識は言語のように構造化されたものに過ぎなかった。

これは父からの禁止を経て、言語的に身体が書き換えられ、諸欲動が階層化されることと対応する。

このようなフロイト的な象徴的無意識では、症状(抑圧された無意識の内容物が回帰したもの)はメッセージであって意味をもち解釈されうるものにすぎない。

いわば、解釈されずに残された自己の主体性(失策行為などの行為や症状)を解釈して意味を付与することで症状を主体化することが考えられていた。

また象徴的無意識は父に代表される社会の語らいの場でもあるので、そこには自己存在の意味を完全に言い当てる究極の意味が空想・幻想されてしまうのだ。

したがって象徴的無意識での症状がもつ苦痛としての享楽は、意味の欠如がもつ不能感といった苦痛だと考えられるだろう。症状が意味のレベルで捉えれる以上、主体の根源は症状の次元では欠如に過ぎない。

対する幻想は意味の彼岸に空想された、自己存在の究極の意味を想起させ、快としての享楽を分析主体に与えるとされる。

このような症状と幻想の二元論における根源的幻想を構築しそれを自覚する分析とは、幻想を巡る社会化された自己の欲望(主体)の習性を知ることで、根源的幻想から少しだけ自由になることにある。

このような根源的幻想から距離をとり横切るようなスタンスを幻想の横断という。ここでは主体の存在様式を縛り付ける幻想を自覚し、そこからいくばくか自由になることが想定されているのだと思う。

サントームは、このような意味象徴の地平を準拠点としたフロイト的無意識、シニフィアンの奴隷としてシニフィアン化されつくした身体という発想に終止符をうつ。

サントームの一元論

後期に至り症状がサントームとして規定されると、症状に現実的なもの、快としての享楽が認められ、幻想と症状は統一されることになる。

これにより、フロイト的な象徴的無意識からラカン的な現実的無意識へと移行する。

サントームとしての症状はシニフィアン化を逃れた残余として生物学的な身体の享楽へと還元される。

重要なのはサントームとしての症状は分析の最後に現れる症状である点。

つまりフロイト的無意識のメッセージとしての症状を解釈した果てに現れる、解釈不能、意味付与不可能な消せない症状のことをサントームという。

ゆえに症状の残りかすといってもいいだろう。

もはやサントームは、それだ!としか言表可能性を持たない、絶対的固有性をもっている。

したがってサントームは、他の意味と結びつくことのない存在を示す1つきりの記号(一者)である。

つまりサントームは、「それ(サントーム、一者)とは職人である」、というように職人みたいな意味言語に結びついて意味付与(解釈)されないもののこと。

サントームは「それ」が他の意味と結びつき解釈される前に象徴界から切り離され、意味なき現実的な感覚としての「それ」として確保される必要がある。

このような1つきりの記号の象徴界からの切り取りを切断といい、この営みを「症状への同一化」という。

欲動一体の対象(記号)である「それ」は意味を持たぬ偶発的なシニフィアンと存在(欲動)との出会いの産物であり、意味を持たぬからこそ絶対的に固有なものである。

このような固有の享楽としてのサントームを自己として同一化することで、人は意味解釈の欲望をめぐる根源的幻想と距離をおき、いくばくか自由に人間を演じることが可能となる。

以上が僕が思うミレールの到達した精神分析の要諦となる。

サントームとしての「それ」はたとえば、とっさに思わず無意識的に生じる行為が持つ意味へ還元不可能な部分と捉えるとイメージしやすいだろう。

いずれにせよサントームの眼目は「現実的なもの」と「意味」との差異の自覚にある。これはそのまま存在論的差異の自覚と言い換えてもよいだろう。

厳密には、現実的なものは存在と一体の存在者(1つきりのシニフィアン)のことだが、概ね後期ラカンの要点は存在論的差異(対象化作用と対象との差異、欲望)の自覚というテーゼに変換して問題ないと思う。

基本的に「客観的なもの自体」と「それに対する感覚」と「それの言語的表現」の3つは全て位相が異なり、互いに到達できない。

またユングとの関連で述べるとユング心理学は終わりなき個性化の過程を分析の主題にすえるが、ここでは社会的存在として人間を演じることと固有の存在としての自己との弁証法が重視される。

したがってもっとも固有な存在へと向かうミレールの精神分析とユングの分析心理学には、そのゴール設定という意味では、それほどの違いがないとも言えなくもないだろう。

もっともユングはシニフィアンではなく存在を中心にすえ、つねに今における起源の現前を主題とする。この点で欲動や欲望の動きそれ自体への着眼を持たないラカン派とは決定的に異なる。

いずれにせよ、欲望(日常社会・ポストフェストゥム)に見切りをつけた後期ラカンが中期より圧倒的にユングに近いのは確かである。

コメント