※この記事はペルソナ5ザ・ロイヤルの詳細なネタバレを含みます!

※いつもの作品解説より、数段体系的に濃く圧倒的に読解難易度が高くなりました、そのためこの記事は脳トレに最適です

うたまるです。

こんかい紹介する物語はゲーム『ペルソナ5ザ・ロイヤル』

P5シリーズは、世界的なセールスを誇るゲーム界の金字塔!

というわけで今回は、P5の物語にフォーカスし、その物語が国境を越えてもつ普遍性を抽出、そのヒットの理由に迫ります。

したがってこの記事は、これからゲームをつくろうとする人やシナリオライター、小説家の方にも見て損のない内容になっているはず。

ところで本作の物語の核は、ユングに留まらずフロイト・ラカン的でもあり、精神分析の参照が欠かせません。

※ペルソナシリーズといえばユングなので、そのうちユングで分析した記事もアップします

さらに本作の物語の射程は深層心理学を超え、ミシェルフーコーの権力論・監獄論をも包括。

このようにいうとP5にかこつけてラカンやフーコーの話をしようとしていると思われるかもしれませんが、それは違います。なのでフーコーを脚本家が入念に援用したことの強力な証拠も用意しています。

というわけでペルソナ5で分かる現代社会論的ラカン・フーコー入門としても読める記事になりました。

※この記事のラカン理論は松本卓也のラカン解釈の影響が強い。これ以前の当ブログ作品解説におけるラカン理論はブルースフィンク解釈の影響が強い

ペルソナ5ロイヤルとは

| 作品名 | ペルソナ5ザ・ロイヤル |

| ジャンル | RPG |

| 発売日 | 2019年10月31日 |

| 開発元 | Atlas |

| 対応機種 | Xbox Series X|S Xbox One Windows PS5 PS4 Nintendo Switch™ Steam |

P5Rは、ペルソナ5に追加キャラと追加シナリオなどの新要素を加え、シナリオの細部を調整した作品。

P5シリーズは累計売り上げ1000万本を突破する人気ゲームで、その中毒性の高さから時間泥棒と呼ばれることも。

そのシナリオはジュブナイルの成長譚であり、子どもが大人になるさいのイニシエーションを描いた作品にカテゴライズされる。

したがってペルソナ5を一言でまとめるならば、かつて青年が読んでいた教養小説のゲーム版といえるだろう。

またP5の登場人物には明智小五郎や坂本龍馬、三島由紀夫などを意識したと思われるキャラクターネームがつけられておりメッセージ性の強い社会派作品としても読解できる。

他にも刑事裁判の有罪率99.9%問題や取り調べにおける不透明性、ミランダルールのなさ、女性の社会進出の鈍さなど、お馴染みの日本社会に対する問題提起が盛り込まれていると読解する余地もある。

したがって大人がプレーしても楽しめるし、誰がやっても面白く、非常に普遍的な心の問題をあつかった作品であり、売れるべくして売れるゲームシナリオが本作の特徴。

P5の物語の基本構造と記事の構成

トーテムとタブーとP5の物語構造

本作はひたすらエディプスコンプレックスがテーマとなっており、どうしてもフロイト・ラカン的な読みが欠かせない。

とくにフロイトの論文「トーテムとタブー」がモデルになっている可能性が極めて高いと推理できる。

さっそく、本作とトーテムとタブーの物語の共通点を観てゆこう。

まず本作は主人公が暴漢(原父・獅童正義)から女性を助けるも権力者(大物国会議員)である暴漢に無実の罪をでっちあげられ、助けた女性にも裏切られて前科をつけられてしまう。

そのことで主人公は、社会での居場所を失い故郷を追われ差別されるが、同じような境遇の仲間と出会い、同盟を組んで怪盗団を結成、社会や大人達(原父)に対して世直しの戦いを挑む。

この基本シナリオはそのままフロイトのトーテムとタブーの内容と一致する。

さっそくトーテムとタブーの内容を確認しよう。

まずトーテムとタブーでは、原初の人類の群れ社会に原父(暴漢・獅童正義)がおり、この原父が絶対的権力のもと群れ(社会)の全ての女を独占しているという。

そして原父の息子達は原父によって女を奪われ、群れ社会から排除(差別)される。そこで群れを追われ居場所をなくした息子達は群れの外で兄弟同盟(怪盗団)を組み、原父(権力者)へ戦いを挑み、父を殺す。

この父の殺害により、父による女の禁止が内面化、そのことで近親相姦の禁止が群れ社会の法として樹立される。こうして内面化した亡き父の規則によって群れに法秩序がもたらされる。

ここで法の内面化とは法をかす自己自身もまた近親相姦禁止の法に従うという意味。

(※原父に成り代わろうと父を殺すが、それだと殺害後に兄弟間闘争になってしまうので父の禁止の法が内面化して秩序がもたらされる)

原父はかくして死ぬことでトーテム動物(守護霊)として崇められ、トーテム動物を殺して食べること(父の禁止の法の内面化)が儀式化する。

以上がフロイトの論文であり小説でもある「トーテムとタブー」のあらましである。

このように父に女(母、姉妹)を奪われ、群れ社会を追われた息子達が兄弟同盟(怪盗団)を結成して父を打倒するという話は、そのままフロイトのエディプスコンプレックス神話であるトーテムとタブーの物語とぴったり一致するのだ。

ようするに暴漢(父)が主人公から女(母)を奪う話としても見ることができ、フロイト的な父殺し願望がペルソナ5のベースになっている。

その証拠に、本作の最初のボス(原父)「鴨志田卓」も学校という群れ社会の権力として君臨し、女子生徒を独占、さらに主人公の仲間(兄弟)である坂本竜司から全てを奪い学校(群れ)から追放。

この構図はその後の父なる敵「斑目一流斎」にしても全く同じ。

また本作を精神分析的なパースペクティブにおいて理解するさいには、斑目とその息子ポジションにある「喜多川祐介」の物語がもっとも分かりやすい。

というのも斑目は現実に祐介の母を奪い、祐介からその享楽(富・才能)を搾取する父として描かれているからだ。

もちろん三番目のボス「金城」にしても四番目の「奥村」にしても本作で登場する父なる敵(ボス)は全て、原父的であり、怪盗団の一員はみな等しく原父との葛藤を抱えた子である。

※ロイヤル版にて追加された丸喜のみ趣が異なる

また主人公の分身であり、その意味で主人公のシャドウともいえる「明智吾朗」もまた、主人公と同じく原父・獅童正義(次期総理大臣候補)に母を奪われ殺されている。

したがって、主人公と明智はともに同じ父を敵とする分身なのだ。作中で明智が主人公と対をなす存在とされる理由もここにある。

まとめると本作の物語は鴨志田パレス、斑目パレス、金城パレス、奥村パレス、獅童パレスとまったく同じ原父殺しの神話を5回も反復することでなりたっているのだ。

またこのことと関連し、怪盗団の一員の多くは、母子家庭(父不在)ないしは両親不在が基本となる。怪盗団の仲間である奥村春にしても実父が原父として描かれ、これも黒幕に殺され彼女も父なしとなる。

以上から本作は徹底的にエディプスコンプレックスを下敷きに、トーテムとタブーの物語を反復する作品だと分かる。そのため、この記事ではエディプスコンプレックス理論を中心に本作の物語構造を読み解ていゆく。

ところで本作のシナリオのポテンシャルは深層心理学のみにはおさまらない。フーコーの権力論もまた本作のベースとなる。

フーコーとP5の物語が関連する動かぬ証拠

本作の物語構造は極めて特殊で、最後の原父にして次期総理大臣候補、獅童正義(暴漢)を討伐すると一気に物語のテーゼが反転する。

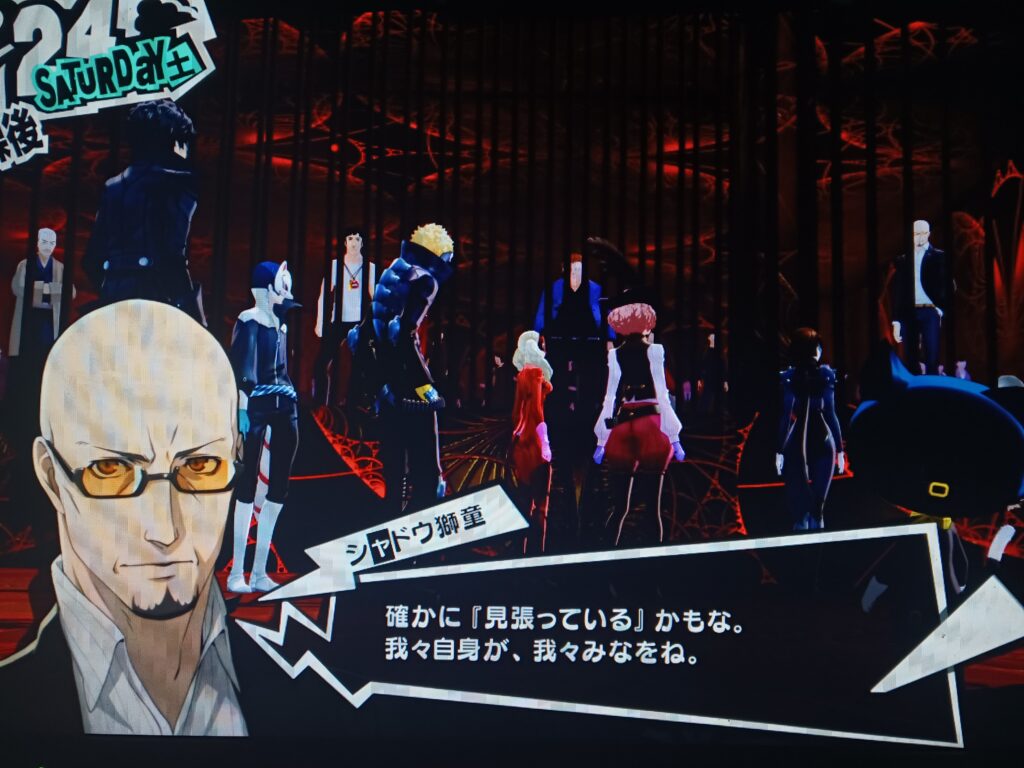

なんとそれまで抑圧者として描かれてきた原父(権力者)たちには、なんの実体もなく原父が虚像に過ぎないことが暴露されるのだ!

驚くべきことに、本作の終盤では国家権力の権化であり原父とされた獅童正義もまた大衆の一人として監獄に自ら閉じこもる存在に過ぎないことが明かされる。

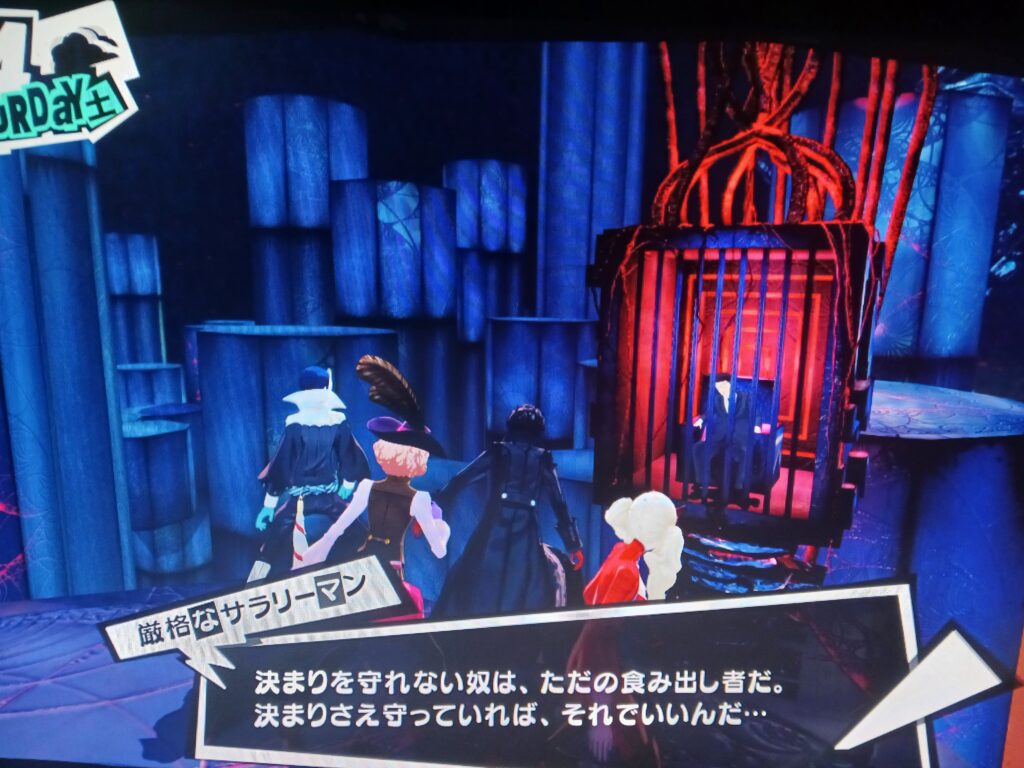

大衆の一人として監獄入りする獅童の画像

つまり本作では原父が上から民衆を抑圧し、搾取する様が徹底的に描写された後で、じつは原父には実体がなく、民衆の側から、つまり下から原父を要請していたに過ぎないことが暴かれる。

じつはこのような権力を上からの抑圧ではなく、大衆自身による下からの要求として論じるものに、フーコーのミクロ権力分析がある。

※フーコー以前の権力分析では権力は暴力装置を背景にした上からの抑圧として描写されておりこれをマクロ権力分析という、したがってフーコーの権力論はコペルニクス的な転回があり、本作はその転回点に原父獅童討伐を設定

またフーコーの描く近代の病理としての監獄の完成という理論と、本作の社会を監獄として描き大衆を自ら望んで囚人となるものとするあり方は完全に一致する。

ここで、後の解説の準備として、簡単にフーコーと本作との一致点を確認しよう。

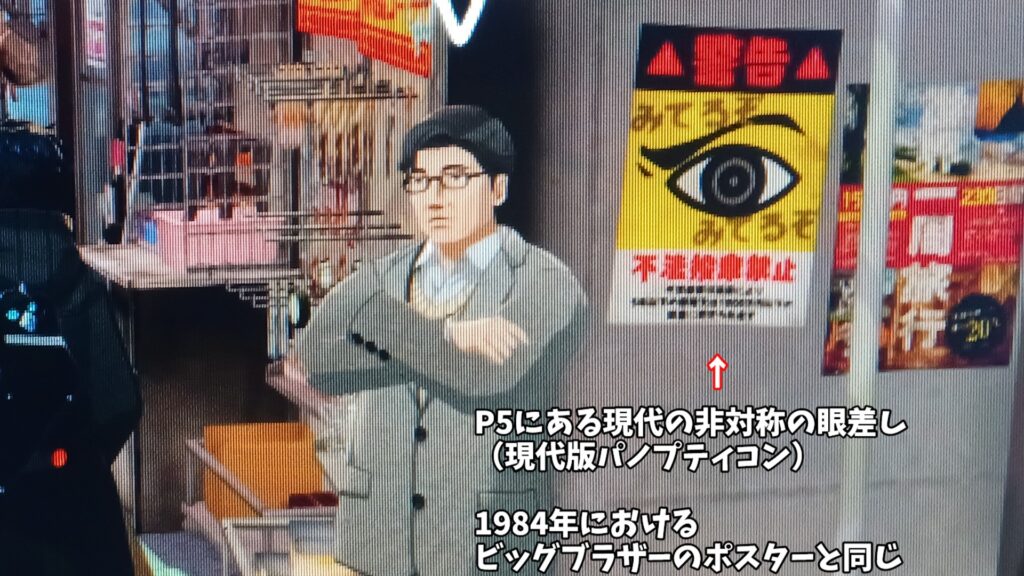

まず、フーコーといえば周知の通り、近代をパノプティコンと呼ばれる監獄の完成にみた。さらに晩年のフーコーは反逆としての啓蒙、批判に権力との自由な関係を見出しており、これは本作のキーワードとなる反逆する意志と強く共鳴する。

さらにフーコーは学校、精神病院、会社などを監獄だと指摘する。

すると本作で主人公の転入した「秀尽学園高校」(シュウジンガクエン)が監獄として描かれていたことが思い出されるだろう。

いうまでもなく学校の名前の秀尽は囚人のこと。じじつ本作最初のボスである鴨志田の統べるパレス(精神世界)では学校は城であり、生徒は城の監獄に収監される囚人として拷問を受けていた。

またこれは奥村パレス編で、社長である原父奥村が自身の会社の社員をロボット(囚人)と認識していたことにもいえる。

さらに主人公は冒頭から、イゴールに召喚されベルベットルームという夢世界のなかで自ら牢屋に監獄される囚人とみなされる。

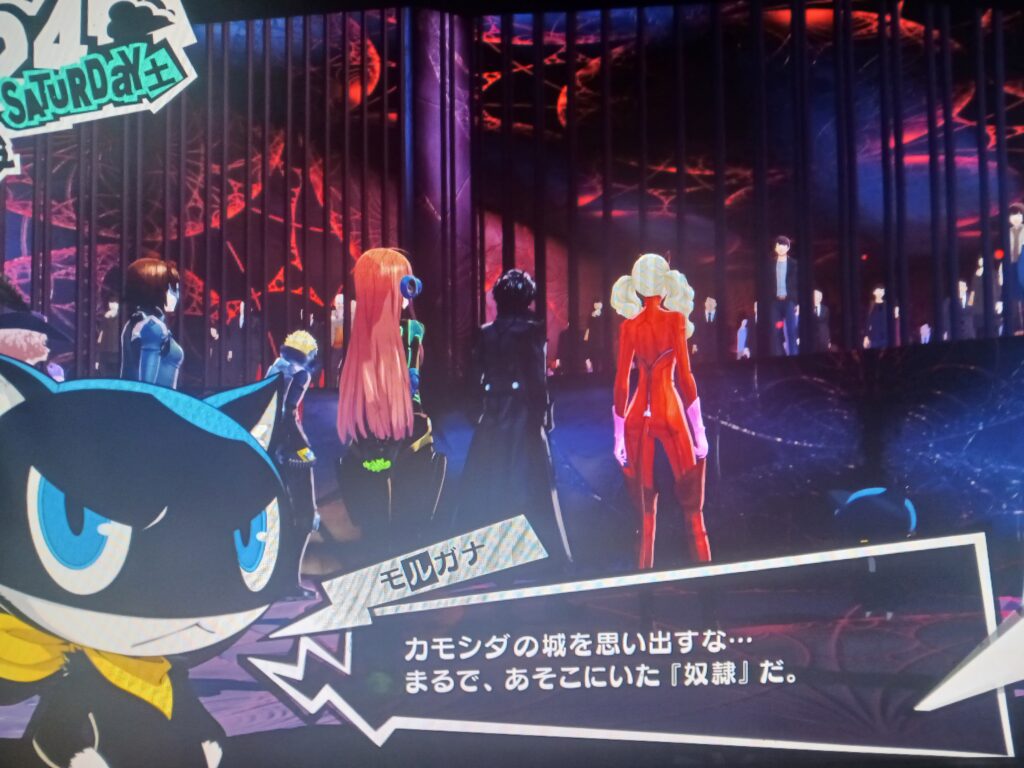

そしてテーゼの反転以後(フーコー的転回以後)ではメメントという大衆の集合的無意識の世界も監獄として描かれ、そこでは大衆は進んで囚人となり、監獄から出たがらない様子が強調される。

繰り返しになるが、原父を倒したところで、原父など最初からおらず、そこには大衆の欲望だけがあり、大衆こそが自らの抑圧者である総理大臣:獅童正義という原父(権力)を要請していたに過ぎないことが暴かれる。

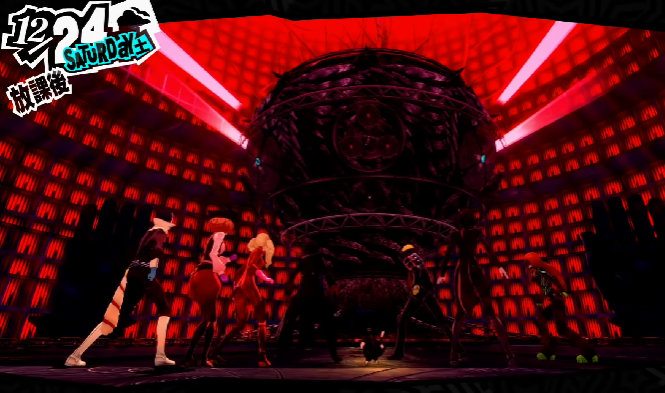

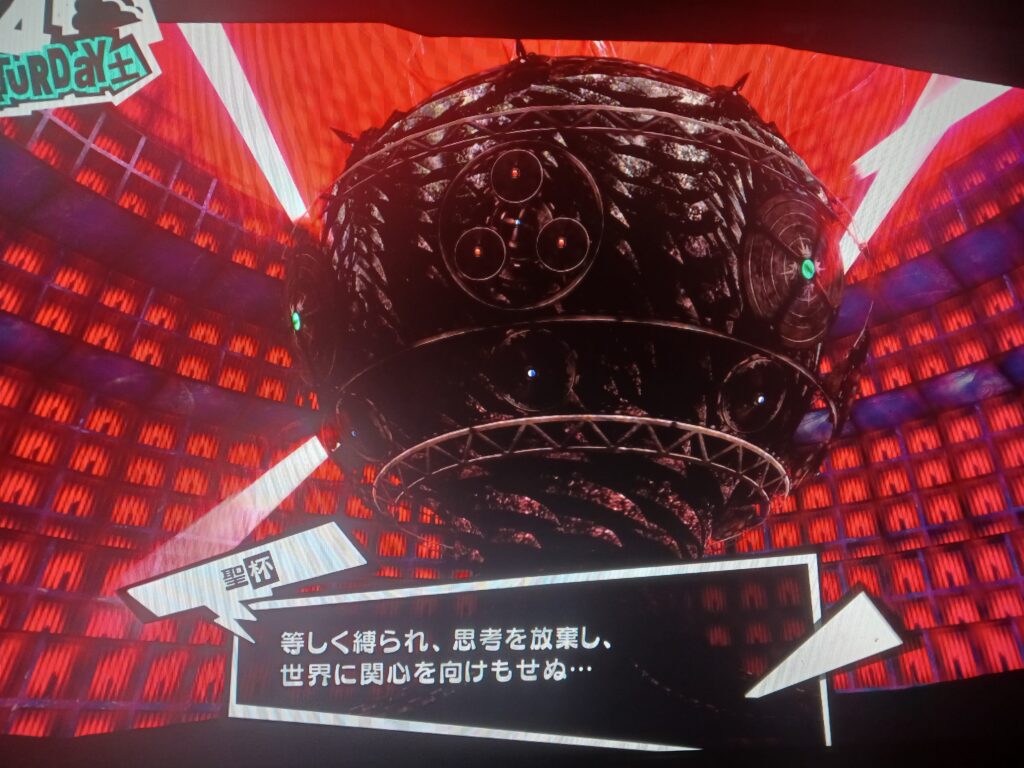

ここで本作のラスボスが【聖杯】であり、大衆の欲望そのものだと強調されたのも、フーコーのパノプティコンの理論と完全に一致することを強調したい。

というのもフーコーは自ら自己を囚人化する大衆の誕生は【パノプティコン】という特殊な監獄の登場によると述べているからだ。

以下に本作のラスボスである聖杯との対決シーンと現実のパノプティコン監獄の画像を貼っておく。

画像では分かりにくいかもしれないが、中央の聖杯にサーチライトで監視される周囲の赤い部屋は全て大衆が自ら入り浸る牢屋になっている。画像を比較して一目瞭然、現実のパノプティコンとそっくりだと分かるだろう。明らかにフーコーをベースにパノプティコンを意識しているのは間違いない。

また本来のパノプティコンの中央の監視塔は聖杯のようにサーチライトで監獄を照らす仕様になっている。

本作をプレー済みで、ここまでの解説をふまえてこの画像を見てなお本作の脚本家はフーコーを参照してないなどという人はまずいないだろう。

以上から、本作はフーコーをもう一つのベースとしてると考えられる。

※後にフーコーで本作を解説する項目ではさらなる証拠画像を大量に提示しながら解説する

したがって既存のエディプス的・フロイト的な主題を描いてきた数多の文学・映画・アニメ作品と本作との決定的な違いもここにある。

つまりエディプス的な抑圧者の討伐という主題がいかにフーコー的な権力論へと接続され、権力(父)の捉え方が反転したのかという点にこそ本作の滋味きくすべき核心があると考えられる。

そのため、物語冒頭から後半(獅童正義討伐まで)にかけて一貫して強調されたフロイト的な権力の上から下への抑圧の強調が、物語の終盤(獅童正義討伐以後)、下から上へと一挙に反転したことの意味と原理をフーコーを参照しつつ吟味し、精神分析によってそれらを統一的に読解することで物語の魅力を読者に伝えたい。

※フーコーはパノプティコンにおける訓化という抑圧の規制を否定したが法の抑圧(訓化)がなければ秩序もありえない、そんなフーコーの理論の限界をP5は超えている、だからP5を解説するこの記事はフーコーを超克するものでもある

後期ラカンとP5ロイヤル

P5ロイヤル版では追加シナリオの三学期編が存在する。三学期編は特定の条件を満たすことでプレイできる。僕は二周目で三学期編をプレイし終えたばかり。

※この記事を書いてる途中でクリアしました

じつは三学期編は素晴らしく、さらなる物語の転回が生じる。

本作では物語序盤から一貫して普遍的正義が問われ、怪盗団達が普遍的正義を求めて成長する様が描かれるが、三学期編では正義の普遍性が破棄され個別の正義に向かって進むのだ。

このことは物語の精神分析的な文脈に照らすと非常に重要となる。三学期編を軸に本作を一望するとP5ロイヤルという作品が、50年代ラカン→60年代ラカン→70年代ラカンという弁証法的な三部構成になっていることが浮き彫りに。

そのため、当記事では最後に三学期編を解説し本作の完成度の高さを明らかにしたい。

この記事の基本構成

①まずラカン・フロイトのエディプス神話に即して、本作における父殺しの主題の意味を精神分析的に明らかとする。

(※主に50年代ラカンの対象欠如の三形態、「フリュストラシオン」「剥奪」「去勢」の理論とエディプスの三つの時を軸にシナリオの構造を理路明瞭に分析)

②そして本作のもう一つの主題である権力と監獄(パノプティコン)および社会との関係性をフーコーの理論によって解き明かすとともに、フーコーをラカン的に読解することで、本作の権力描写の転回の意味を説き明かし、一連の物語を統一的に論じる。

※今回は、この記事を書くためフーコーの入門書をザッと読みました

③最後にロイヤル版で加筆された三学期編シナリオを分析し70年代ラカンの理論によってその意味を吟味、その物語構成が50年代ラカン→60年代ラカン→70年代ラカンという精神分析的な弁証法構造にあることを示す。

精神分析と斑目:理論編

いよいよ本題に入る。

ここでは50年代ラカンの精神分析理論を中心に、欲望の対象である「オタカラ」を盗むことで、悪人が更生するメカニズムや、本作のシナリオの三者構造の仕組みを紐解いてゆく。

祐介と斑目の関係

既に解説した通り、本作のボスとなる鴨志田、斑目、金城、奥村、獅童、彼らはみな原父である。

そのためどのエピソードも基本的にエディプス神話のアナロジー。そこでここではもっとも本作のエディプス構造を解説するに当たって分かりやすいと考えられる斑目と祐介の物語をベースに解説してゆく。

まず簡単に斑目と祐介の関係を振り返ろう。

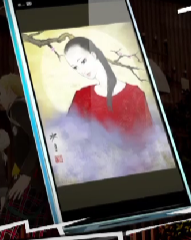

祐介は母子家庭の子どもで、その母は斑目によって搾取され殺されてしまう。そして母の残した自画像「サユリ」も斑目に奪われ、斑目の作品として世に出ることとなる。

↓『サユリ』

また斑目は画才のある祐介を引き取り、内弟子として育て、父代わりとなる。

「サユリ」で得た評価に余勢をかって斑目は一流画家として美術界の権力の座につき、美術界を掌握。

さらに斑目は過去に祐介以外にも多くの弟子(息子)を抱えており、弟子達から才能を搾取し弟子の作品を自分の作品として世に出すことで今の地位を築くに至る。

反抗する弟子を美術界という群れ社会から永久追放処分にしたりとその振る舞いはまさに原父。

いうまでもないが斑目以外の原父たちも、ほぼこれと同じ構図となっている。

つぎに斑目と祐介と母の関係をエディプス関係として紐解こう。

「サユリ」と想像的三角形、フリュストラシオン

※この項のフリュストラシオンの解説は後のフーコーによるP5解説の項に直結するので重要で、専門書と比較して遜色ない程度に教科書チックにきっちり解説している

斑目と祐介の物語について、ここでは絵画「サユリ」について、注目して欲しい。

画像を見て分かるように、もとの「サユリ」には赤ん坊の祐介をまなざす母が描かれている。

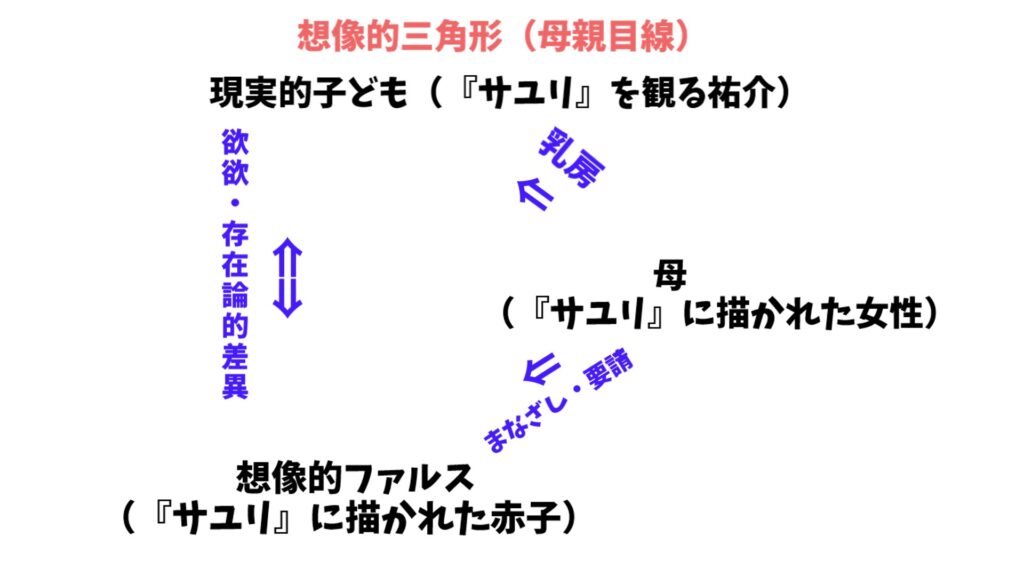

じつはこの絵のような関係をラカンは想像的三角形と呼ぶ。

想像的三角形とは幼児と母との最初の関係における欲望の生成と言語の習得の構造を示したモデルのこと。

まず注目したいのが、作中でも触れられる絵の女性の「まなざし」。精神分析では「まなざし」を対象aと呼ぶ。対象aとはここでは欠如を埋めるもの、欲望の原因と考えると分かりやすい。

※まなざし、声、乳房、糞便としての対象aは現実界の〈物〉の断片が象徴界へと侵入したものでもあり、対象aには他にも剰余享楽など種類がある

まなざしとは、人間の欲望を示すものである。そのため目線の先には欲望の対象がある。

たとえば、女性の胸や水着を見る「まなざし」がバレると恥ずかしさがある。また女性は男性の胸を見る視線にはすぐに気づくという。視線=まなざしはそのまま欲望=主体=内面を示すことがこのことからも分かるだろう。

つまり、まなざしの恥ずかしさは自身の主体であり内面であるところの内心の欲望が露呈してしまう恥ずかしさだといえる。

よって「まなざし」の先には欲望の対象があるのだ。そのため、まなざしの先にある欲望の対象(原因)もまた対象aと呼ぶ。

画像を見て分かるように、絵画の母のまなざしは赤ん坊の祐介に向けられている。

この欲望の対象となる赤ん坊を精神分析では、「想像的ファルスφ(想像的こども)」と呼ぶ。

想像的とはイメージや空想およびイメージの自己身体像のこと。ファルスは欲望の対象を示す語で男根を意味する。

ところで想像的子どもである想像的ファルスに対して、「現実的子ども」というのがある。現実的子どもとは、生物学的な現実の子どものことで、肉の塊であり、母乳などを与える不気味で無意味な物理的生物学的対象である。

そのため現実的子どもは不気味なエイリアンという側面をもつ。

つまり、想像的ファルスとしての子どもは、生まれる前から、息子として母に欲望され、家族の構成員であり社会のメンバーとして、その居場所を用意された、いわば物語的存在である。

それに対して現実的な子どもとは、そうした社会的・物語的なイメージではなく、眼前にある生々しい肉の塊であり生理的な存在としての不気味で現実的な赤ん坊のこと。

この二つの子どもは言語体系のイメージの次元と生々しい言語外の現実の次元、二つの存在論的に異なる次元に対応する。

(※マニア向け補説:詳しい解説は割愛するが、子どもにとって母は生理的な欲求を満たすための乳房という現実的で生理的な部分対象と、要請として求められる母という物語的で象徴的な全体対象とに分けられ、この部分対象(欲求的な要請1)と全体対象(要請2)は現実的子どもと想像的子どもに対応する。この欲求と要請との存在論的差異を欲望=主体という。この差異が維持されることが「欲望の弁証法」であり欲望の絶対的条件を基礎づける。またこの差異を守ることが精神分析の転移に関する禁欲原則となる)

このとき子どもは、母という他者の欲望(想像的子どもφ)になることを欲望することで、社会的な人間主体として誕生することができる。有名なラカンの「欲望とは他者の欲望である」とはこのことを示す。

したがって子どもは最初、「現実的な子ども」、「母」、「想像的ファルスφ」という欲望の三角関係におかれる。この三角形が想像的三角形と呼ばれるもの。

そして、この人間の最初の欲望の三角関係をフリュストラシオン(欲求不満)と呼ぶ。

ここで重要なのは現実的な子どもと想像的ファルスφとの差異、ズレにある。

もしこの二つが一致してしまうと子どもは主体性を喪失し何も欲望できなくなるのだ。

というのも想像的ファルスは社会的な対象であり言語に属する。つまり【要請】の言葉によって言表される。対する現実的な子どもは生理的・生物学的で直接無媒介的な【欲求】の次元にある。

また子どもの欲求の対象は、乳房とされこれを生物学的な不気味な部分対象という。その生物的な欲求を満たすために発せられる子どもの母(全体対象)を呼ぶ声を要請(要求)という。

つまり子どもが現実的な欲求を満たすためには乳房(部分対象)を持ち現前と不在を反復する象徴的(全体的)な母の要請を迫られるわけだ。

すると全体的で人格的な母の要請によって、直接の欲求を直で満たすことが、要請(言葉)の次元から消去される。ここで現実的な欲求は象徴的な次元によって捨象されてしまう。

あるいは欲求の泣き声は母の欲望によって要請の次元、つまり言語的な次元で解釈され、母により言語的な意味付けが与えられ、その直接性を失う。

つまり子どもの欲求を満たすための要請は言語のレベルへと移行し、現実的な欲求の直接無媒介の特殊性が消去されるわけだ。

かくして欲求と要請、現実界(生物学的)と象徴界(言語、要請の言葉)との差異=欲求不満が生じる。

ここで重要なのは欲求と要請、直接性と言語との差異が人間の主体=欲望を構成するということ。

もしもこの差異がなければ、人間は人間主体として生まれることができず欲望をなくしてしまう。

このことはたとえば、母が赤ん坊につねにべったり張り付いて、欲求不満になる前に母乳を飲ませ、母乳を与えるという要請により欲求を完全に満足させたままにすることを考えると分かりやすい。

この場合、子どもはもはや何も欲望できず鳴き声一つ上げることができないのだ。つまり子どもの主体性が殺されてしまう。

母の不在が欲求不満として欲求と要請との差異=欲望を作り出すということ。

※後のフーコーの解説の項でこの子どもに張り付く母の話をまた出します

ここで要請(言語)と欲求との差異が欲望=主体であることを、より分かりやすく日常のレベルで解説しよう。

まず自己の生物学的な生々しい体験や欲求は言語(要請)によっては表現できない。

ところが人間はその言語の欠如(欲求不満)のためにこそ言葉を尽くして語り、自らの直接の体験を伝えずにはおれない。

まだ分かりにくいかもしれないので、誰にでも分かるようにさらに平易にする。

たとえば、信じられないような特別ですさまじい神秘体験をしたとしよう。

このような体験をしたならば、ただちにこれを言語化し周囲の人に話したくなるのではなかろうか。

この語りたいという欲望は、僕たちが言語化されていることで生じる。つまり直接の名状しがたい感動、直接の躍動感や光景、こうした体験のすさまじい直接性を自己化するにはそれを言語化し意味を確定する必要がある。

体験を言語化できねば、その体験は言語社会的存在である自己に統合されないわけだ。人は言語によって自己を表現することを求められる。ゆえに言語化できねばその体験は自己自身にすら認められないこともある。

ようするに、とっておきの体験をしたのに、その体験の意味を一つも言語化できないのであれば、そのとっておきの体験は自己にとって、まさに無意味な体験に過ぎなくなるわけだ。

そのため社会的存在として承認されたニンゲンであるためには自己にとって大切と思われる体験や経験、直接の衝動はぜひとも言語化しなければならない。できれば人に話して承認して欲しいところだが、独り言でもいいから言語化することが求められる。

しかし、いくら言葉を尽くしてもそのような直接の感動体験を言葉によって完全に再現することはできない。そのため、人は自己の体験を語り続ける。必死に言語によって欲求不満を埋めようとして語り続ける。

この語らいの継続、語る欲望、これが欲求不満によって生じているのはいうまでもない。もし直接の凄い体験を完璧に語る言葉があったなら、それで満足し、思考停止して全く同じ言葉を反復することになろう。

このような思考停止による語らいの停止や無限反復は、自らの直接体験(欲求)に言語的意味を求める欲望の死=主体の終わりに他ならないだろう。

言葉による語りが欲求の次元を完全に言い当てることができるのであれば、そのことについて人はもう何も語る必要がないといってもいい。このように欲求の欠如が埋まることで、人間主体は語る欲望を欠き、主体性を喪失する。

つまり要請の言葉が欲求を欠くこと、このフリュストラシオン(欲求不満)が語る欲望=主体性を生み出すのだ。

したがってフリュストラシオンの想像的三角形は、言語の主体としての人間の欲望の最初の生成メカニズムを始原の母子関係仮説によって図式化したものといえる。

補足すると母の欠如として生じる子どもの欲求不満は、子どもに「自分が母の理想・欲望=想像的子どもになりきれていないから母は不在になる、母は自らの欲望である想像的ファルスφを求めて自分の前から姿を消すのだ」という推論を生じる。

そのため子どもは母の要請の言葉から、その要請がもつ欠如(欲望・文脈)を類推し、母はボクに本当は何を求めているのだろうか?と考える。

この欲求不満において他者の欲望の謎=欠如に直面し、それを自分の頭で必死に考える営みこそが主体性なのである。ここでは母の不在を生み出す欲望(謎)が欲望(問いにふ)されている。

念のため、さらに分かりやすい例をだすと、たとえばバイトをしていてその接客マニュアルがガチガチに固められたもので、マニュアル(要請)の言葉になんの欠如・曖昧さもなかったとする。

※これは母がべったり張り付き子どもが不満になる前に母乳を与え続けることに対応

この場合、バイトはマニュアルに従ってロボットのように労働することになるだろう。するとこのバイトには主体性がないから、マニュアルに従って人が死んでも罪悪感もない。かくして日本人にしばしば見られる無責任ロボットとなる。

※本作でいえば、奥村パレスのロボット社員がこれにあたる

ところが、もしマニュアル書が虫食いだったらどうだろうか、あるいは曖昧な文章で具体性をかく要請だったらどうか。

この場合、バイトは現実の具体的な状況に対処するためマニュアルに隠された意図を自分の頭で考えるだろう。すなわち雇用主の欲望を欲望することになる。するとバイトは欲望の主体として誕生し、責任感をもって仕事をこなすのだ。

言い換えれば言語や法規則がもつ根源的な根拠に欠如=差異があること、これによって人間は主体化される。

本作でいえば怪盗団が法の不備に義憤をいだき反逆の意志(主体性)を獲得するのも法の不備=法の要請の欠如のため。

| 母 (祐介母) | 子 (祐介) |

| 想像的 子ども (要請) | 象徴的 母 (要請) |

| 現実的 子ども (欲求) | 現実的 乳房 (欲求) |

以上から、「サユリ」の女性が象徴的母、女性のまなざしの対象として描かれた赤子(祐介)が想像的子どもに対応していると分かるだろう。

この最初の欲望の契機であるフリュストラシオンの次の段階に原父(想像的父)による母の「剥奪」が起きるとされる。

斑目による塗りつぶし、剥奪

剥奪をみてゆこう。

これは原父(斑目)により、母が奪われる(殺害される)ことに対応する。

そして母の欠如はそのまま、絵画「さゆり」の赤ん坊が塗りつぶされ、母の欲望の対象であった赤子が消え去り、欠如することを意味する。

※斑目は絵をミステリアスにするために赤子を塗りつぶして自分の絵として世の中にだした

ようするに絵の中の想像的子どもである赤ん坊が消されて、母の眼差し=欲望の対象が欠如することを示す。

つまり、原父が母を禁止することで母の不在、母の欠如として母にファルスがないことが明らかとなるのが剥奪なのだ。もっと分かりやすくいえば、斑目により母からファルスとしての祐介(赤子)が取り上げられたということ。

まとめると、フリュストラシオンの段階では、子どもは母の欲望を示す現前と不在の不規則な反復に翻弄され、母の求める想像的なファルスを欲望し母と一体化しようとしていた。

ところが剥奪の段階になると原父=斑目があらわれ母を剥奪してしまう。これによって、母の欠如が決定的となる。

また、原父により奪われたことで、母の欲望の対象は自分でなく、父が持つことが子どもに予感される。

※原父のような禁止する父を想像的父と呼ぶ

これによって想像的ファルスをめぐる母の現前と不在を統制する、より上位の審級として、父の存在が想定されることとなる。

またさきほど示したように、母が不在になるのは母が自らに欠如した対象を欲望するため、と子どもは想像するが剥奪ではその不在に父の関与が予感される。

実は、この剥奪による母のファルスの欠如が、人間を主体化する上でもっとも重要な一撃といえる。この剥奪によって次の段階にある「去勢」が可能となるからだ。

またこのファルスの欠如が自覚されることで、去勢不安(無くなる不安)や女児のペニス羨望(無いものの認識)が可能となる。というのも何かが無いことを理解するにはそれが言語化されていないといけないから。

まず無いものを知覚することはできないので、何かが無いことが認識されるには、あるべき場所にないという認識が必要となる。また時空間の同一性も必要となる。

このときあるべき場所や時空間の同一性を可能とするのが言語とえいる。たとえば、ハンマーは釘を打つ物として言語体系に組み込まれ、釘と連関した意味を持つ。このことでハンマーのあるべき場所=工具箱の中としてハンマーという対象は道具的に措定可能となるわけだ。

言語体系の生成によってこそ、釘の隣の工具箱にハンマーの居場所が創られる。居場所があることで、居場所にないものとして、ない、を認識可能となるということ。

ラカンではこのような連関構造の意味での言語を象徴界と呼ぶ。いわば象徴とは言語(釘とハンマーなど)の道具的な連関構造および差異体系を示す。

そのため剥奪のプロセスは、象徴化以前の母のペニスの不在という現実的な無が、象徴化され無として発見されることで可能となる。

その意味で剥奪とは母の去勢に通じる。つまり剥奪によってファルスは象徴化され、子どもに自分のペニスもなくなるかも、剥奪されるかも、という去勢不安が可能となる。あるいは女児はペニス羨望することができるようになる。

その意味で女児は欠如という仕方で象徴的ファルスをもっているといえる。だからこそ子どもなどをファルスのメタファーとすることもできる。

羨望するとはそれが無いものとして認識されることで可能となるので女性もネガ的にファルスを分有している。

(※この剥奪のことを、専門的には想像的父(原父)による象徴的ファルスの現実的欠如という)

後に解説するが、ラカンは、この剥奪の段階を、斑目=原父による子どもの追放、女や母の独占に対応させている。

去勢と斑目の討伐

剥奪によって母のファルスが奪われることで次の段階にある「去勢」が生じる。

去勢で重要なのはそれが、母の欠如が基礎づけられることで、要請の水準での欲求不満が安定的に形成され、欲望の主体が安定して生じること。

去勢とはまず剥奪を契機として子どもがする「母の欠如した欲望の対象であるファルスを父が持っている」という推論におけるファルスを持つ父によってなされる。

そのため去勢は欲求不満を埋めてしまう想像的ファルスの欠如を子どもに認めさせるもので、これによって人は、近代主体=神経症=定型発達となる。

まず去勢する父は、母の欠如したファルスを持っていると考えられる。そのため子どもは、この父を象徴的ファルスを持つものとして推論する。

象徴的ファルスとは、言語化された欲望の対象のこと。したがって言語社会の代表である父が象徴的ファルスを持つとは、父が欲望の言語を持ち、自由に言葉を話す主体だということ。

子どもに対する母親の不在が、社会的な関心によることを考えるとこれは分かりやすいと思う。たとえば、家事で買い物にいくときや仕事にいくとき母は不在となるが、そうした母親の社会的=象徴的関心を所有する主体が去勢する父(現実的父)なのだ。

子どもは去勢によって、この推論された父を内面化し言語の主体として完成される。

(※いま流行の葬送のフリーレンにおいて、フリーレンが「ヒンメルだったらこうする」ということをよくいうが、このように言表される死んだヒンメルという名こそが、典型的な父の名であり去勢する父=現実的父である。ここで現実的というのは言語の内には存在しないこと、死んでいることを示す、ヒンメル=父が死んでフリーレンが変わったのはこのため)

またフリュストラシオンで目指された想像的ファルスになることを母の身体の一部(ペニス)になることとすれば、象徴的ファルスを持つとは自己の身体を自己が持つことに対応する。

このとき母の現前と不在の規則を統制する父(去勢する者)がもつ法、すなわち言語の法を〈父の名〉と呼ぶ。

(※身体との一致が断念され、身体が自己によって所有されること、このことで言語化=時間の因果律的連続性が可能となる。このことについて詳しくは当ブログの人類終了シナリオを予測した記事を参照)

ラカンは、この去勢の段階(父の名の制定)をフロイトのトーテムとタブーの神話における、原父(斑目)を殺してその罪悪感から父の掟を内面化し、群れに秩序がもたらされる段階に対応させる。

(※後の議論を先取りすると去勢が持つ死んだ父への内面化というプロセスがフーコーにおける監獄パノプティコンにおける視線の非対象性に対応する)

三形態のまとめと祐介との対応

①まずフリュストラシオンはトーテムとタブーにおける原父に息子が追い出され剥奪される以前の母子関係。

つまり『さゆり』が描かれた頃の状態。

②次に剥奪は原父に母や姉妹が奪われ、群れ社会を追放される段階。

斑目が母を殺し、「さゆり」の絵の母のファルス(赤ん坊)を塗りつぶしたり、祐介を追放する段階。

③そして去勢は、追放された兄弟で同盟(怪盗団)を結成して原父(獅童)を殺すが、それにより罪悪感がうまれ父の近親相姦の禁止の法を内面化する段階に対応する。

斑目を討伐した後であり、祐介が斑目の評価を少し変えた段階。

去勢では自分のファルスが、じつは偽物だったと判明し、母の欲望のファルスを持っていないことが自覚される。このとき自己の欠如は罪悪感や原罪の感覚を生じると考えられる。

というのも罪悪感とは欠如をもたらすことだからだ。たとえば罪を犯したときその責任をとるとは、相手にもたらした欠損の埋め合わせをすることを想起するとこのことは分かりやすい。自己の欠如を引き受けるとは自己に負い目をおうこと。

罪は欠如をもたらすことであり、自己の欠如を自ら引き受ける去勢では、人間の主体化における根源的な罪、原罪が刻印されるといえよう。

しかしながら去勢の本質は母の欠如、つまり母の去勢にその本質がある。

絵画「さゆり」の塗りつぶしも、剥奪であると同時に、母の去勢として見ることができよう。

(※去勢と去勢に対する防衛が人間のセクシャリティの規範化を生じ、これが根源的幻想を形成するのだが、それを解説すると、長くなるので割愛、興味ある人は松本卓也著『人はみな妄想する』を参照)

精神分析と斑目:具体的な完全解説

やっとこさ面倒な50年代ラカンの基礎理論で本作の物語構造のメインフレームとなるトーテムとタブーの神話の理論モデルを解説しおえたので、いよいよここで斑目パレス編の具体的な解説に入る。

まず「さゆり」の赤ん坊の塗りつぶし、これは上で確認したように剥奪に対応する。

しかしこれを母の去勢であり父による想像的ファルスの欠如と見なせば、これは去勢にも対応してしまう。

これはどういうことだろうか。改めてしっかり説明しよう。

まず第一に「さゆり」の赤ん坊が塗りつぶされていたことは原父である斑目を倒すときに発覚する。

このことが意味するのは、想像的ファルスの欠如は、原父としての斑目の討伐後に判明すること。

したがって「さゆり」の塗りつぶしが剥奪から去勢に変わるのは原父殺しによってなのだ。

すると全ての辻褄がピタリと一致して本作で反復されるトーテムとタブーの物語構造がそのまま綺麗に50年代ラカンの理論と共鳴することが分かる。

またこの解釈を裏付ける事実として、祐介のコープをマックスまで達成すると、斑目に対する憎悪が緩和され、斑目をすこし許す展開が見られる。

これは父との想像的な、つまり原父的な関係が去勢によって解消してゆく様を示すと解釈する余地あり。

またこれは思春期の少年少女が抑圧的な社会へ挑戦し、象徴的な意味での父殺しを経て、社会の一員となり、社会(大人世界)と新しい関係を結び直し和解してゆく様にも対応するだろう。

(※おまけ:去勢を経た主体には想像的誤認がある。想像的誤認とは去勢する父が現実的でなく象徴社会に実在する想像的な父=生きている原父として誤認されること。この誤認で原父の投影が生じて、実在する誰かに、あいつが俺の享楽(欲求)を奪っている!という誤解が生じ、権力者の暗殺などのテロルにつながることもある。後の項で想像的誤認については別のアプローチで詳述する)

この意味で本作は、現代日本社会における「お上に従え」的な、あるいは「数字を持ってる奴が偉い、数字もってる奴に従え」的な原父しかいないような、ないしは現実的父そのものが消え失せてしまったような状況に対する主体の救済の物語と見なすこともできよう。

じじつ、本作の怪盗団のキャラはそのほとんどが、父なしの家庭として描かれる。これは日本における去勢を促す適切な父の不在を象徴していると解釈することもできよう。

去勢をなす現実的な父は、死んだ父であって、実在しないが、現実的父へと主体を導くには、やはり実在するリアルな父親や父性を示す母が必要となるのだ。

したがって、そうした現実的父を促す父を欠き、原父として振る舞う権力者が討伐されずに跋扈する日本社会では、父による「去勢」、〈父の名〉による社会の安定化が困難といえよう。

(※この記事のここまでの内容は50年代ラカンの父中心主義の論調に偏っている。去勢による安定という捉え方には問題もある、後の項でこのことを中心に論じる)

もっとも世界的に父の不在が騒がれて久しい今日のポストモダン的な潮流にあっては、すくなからずどの国も日本的な課題を抱えているといえる。

その意味でも本作が世界的なヒットを実現したことは頷ける。

いずれにせよ獅童と主人公や明智の関係、鴨志田と隆司との関係含め本作で繰り返される構造は祐介と斑目の構造とアナロジーをなし原父殺しが反復されているといえる。

ちなみに、明智と主人公が獅童との関係を介して兄弟関係にありながら兄弟同盟ではなく対立するのは、明智が原父になろうとしたため。詳しくは長いので説明しないが去勢以前の兄弟関係は本質的には競合関係となる。

そのため去勢前の想像的な兄弟関係のモデルとして、明智と主人公を捉えることもできるし、去勢後に残る想像的成分としてもみれる。

双葉と精神分析

ここでは女性キャラの双葉の物語を精神分析によって紐解いてゆく。とりわけ目新しい考察はないが母という観点から剥奪⇒去勢を論じる。

双葉と母親

双葉も母子家庭のキャラであるが母は幼少期に、本作の大ボスの一人、獅童正義の手下である黒服の男達によって殺害(剥奪)されている。

そんな双葉のパレス(無意識)は特殊で、ここではボスとしての父はサブ的で、代わりに敵としてスフィンクスと融合した巨大な母が襲ってくる。

双葉は母を原父(獅童)に殺され、以後、自分のせいで母が死んだ、母は自分を恨んでいるという現実と異なる認識に苛まれ引きこもりになっている。

ここでエディプスコンプレックスの語源となったエディプス神話を簡単に紹介する。

エディプスの父ライオスは息子に殺されるという神託をうけ生まれてくる子どもを始末するようにいうが、エディプスは殺されず川に流される。

※ライオスは別の王族の息子を強姦しており、そのことを呪われていた

エディプスは別の国の王族に拾われて育てられるが、実の父を殺して母を奪うという神託をうけ、父殺しを避けるため放浪の旅に出る。

旅先で男と喧嘩して殺す。その男は父ライオスだった。そして道中、スフィンクスに出会う。スフィンクスはナゾナゾを出してきて答えられない人を食らう人食い。

エディプスはナゾナゾに人間と答えて、スフィンクスを退治する。

このあと実の母としらずに母と結婚して全ての事実を知って、眼を潰す。

※エディプスの娘アンチゴネーもまた父の罪の宿命に落ちる

以上からスフィンクスはエディプスコンプレックスの象徴的な存在で、本作にふさわしいモチーフといえる。

スフィンクスは謎を与え、人間になるか死ぬかを主体に強いる母なる死の不安のメタファーとして理解できる。

まずスフィンクスの母と死の不安は何を意味するか、どのようにトーテムとタブーにつながっているかを確認しよう。

母子家庭で父を欠いた双葉には父の名がなかったとみなせる。繰り返すが父の名とは「去勢」の段階で生じるもので、母の不安定な現前と不在の欲望を規則化する上位の秩序を示す。

父の名は母親が社会的で言語的な欲望を持つことが子どもに理解され去勢がなされることに対応するのだった。

ところで去勢は既に説明した通り母の去勢、母の欠如の基礎づけでもあった。そのため父の名とは、母の要請の言葉が欠如をもつことを基礎づけるもの。

父の名により母の言葉は曖昧で欠如があることが示されることで、子どもは母の言葉から母が何を欲望してるのか自分の頭で考えるようになる。こうして母の去勢(欠如)を介して要請の言葉に子どもの主体が生じる隙間が創られる。

したがって、スフィンクスの母が双葉に対し呪いの言葉を発し、死を命ずるのは、母の欠如を基礎づける去勢のなさ、父の名の排除を示している。

母の言葉に欠如がないとは、マニュアルの言いなりになるバイトと同じで、まったく主体性のないロボットと化す死の不安に陥ることなのだ。

※双葉のあり方は父性を欠き、大きな物語の解体した現代人の心性に一致する。後期ラカンが「人はみな妄想する」と語り、人類は精神病であるといったのもこのため

また双葉の物語は、単一の権威(原父)がなくなり価値相対主義が蔓延、既存の性的規範の解体が加速する現代社会における父の名の不在が招く母の欲望の暴走をうまく描写しているともとれる。

したがって、黒服(原父:獅童正義の手下)に母を殺されたことを悩む双葉は「剥奪」以後、「去勢」以前の段階にあるといえる。

剥奪により母を欠如するが、去勢に至らないためその欠如がまだ引き受けられていないのである。

この段階では母の言葉に忠実にしたがい母との一致が目指され想像的なファルスになろうとする。そのことで母子一体が意味する主体の死が想起され、それが死の不安として、つまり母による死の命令として生じる。

これにより双葉は引きこもってしまう。

この母を去勢する段階として、双葉を含む怪盗団による母殺しが生じる。スフィンクスの母を討伐することは母の不在を基礎づけ、その死を引き受けることに対応。

この象徴的な母殺しによって、母の不安定な欲望は象徴化され、父の名がもたらされることで双葉は安定する。

双葉パレスでは、スフィンクスの母を討伐することで、母の本心と母の死の真相に開かれ、母との正常な絆が回復するのもこのため。

母の去勢によって母の言葉に呑み込まれる恐れがなくなり双葉のなかで母のイメージが変容したわけだ。また父の名により母の欲望が社会化したことで、双葉も象徴的ファルスを求め社会化していったといえる。

したがって双葉の物語もまたトーテムとタブーにおけるフリュストラシオン、剥奪、去勢を周到しているのだ。

つまり双葉は剥奪から去勢への移行がうまくいかず、母の不安に苛まれていたが、怪盗団として象徴的な母殺しをへて去勢が実現したということ。

この去勢(母殺し)によって引きこもりの双葉の欲望は想像的ファルスから、言語社会的で象徴的なファルスの次元へと移行し、引きこもりを克服したと考えられる。

このように双葉の物語も祐介と斑目から取り出したエディプスモデルで明確に説明づけることができる。

※双葉の恐れる母なるスフィンクスはハンス少年の馬恐怖症と関連させることも可能、恐怖の対象となるスフィンクスは母性の不安に対する防衛であり父の名の代理とも解釈できそう

オタカラを盗むと改心する仕組み

本作ではパレスという無意識の欲望世界の最奥にあってパレスを支えるオタカラを盗むと原父が改心する。ここでは改心のメカニズムをがっつり解説!

なので、なんでオタカラを盗むと改心するのか気になる人向けのパート!

じつは改心の仕組みはこれまでに説明した去勢のロジックで完全に説明できるのだ。それではさっそくその仕組みを確認してみよう。

オタカラと対象a

まず無意識の欲望の幻想(パレス)にあるオタカラを精神分析では対象aという。

じつはこれまでに解説した去勢は対象a(オタカラ)を抽出し、主体が危険な対象aにバリアを張って距離をとれるようにすることに等しい。

さっそく具体的に対象aを確認しよう。

しかし対象aを正攻法で説明すると大文字の物から説明する必要があり小難しくなるので、フリュストラシオンの項で解説した体験の直接性と言葉との差異の解説を流用する。

登山でもなんでもいいので、自然の絶景を見たとしよう。そのときその景色の圧倒的な印象にしびれるような感動を感じ恍惚としたとする。

繰り返しになるが、このような体験をしたときには誰もが、その体験を言表し、人々に伝えたくなるだろう。

しかし、いくら言葉を尽くしても、生の体験の感動を伝えることができず、もどかしい思いをする。

この、絶景と一体化し、無人称的な感動それ自体と化した、かの神秘体験を言葉によって再現し伝え記録したいという思い。

このような思いを精神分析では欲望=主体性という。

僕たちは主体が言語化されているので、自己の感動を言語化せずにはおれない。

ところが、体験の直接の感動や躍動感はいかなる言葉によっても表象しえない。

もっといえば写真をつかっても無理である。

ここでこのような言表されるところの感動体験の記憶表象をS1と呼ぶ。

S1はつねに日常言語(S2)によって代理的に言い表されることを要求しているといってもいいだろう。

(※フリュストラシオンに対応させるとS1は母子一体の体験としての母であり、母は要請の言葉S2によってS1を代理表象する)

つまり直接の感動体験としての絶景の記憶表象S1と、その表象を表現するために語られる言葉S2には埋めることのできない差異がある。

言い換えれば、日常の言語S2には、直接の感動体験の記憶表象S1を伝える上で、伝えきれない欠如がある。

つまりS2はS1を代理表象しているが、S1の決定的な要素を欠如している。

※フリュストラシオンの項で解説した要請がS2、欲求がS1に対応する

このような言葉がもつ欠如に対して見出される欲望の原因を対象aという。

ここでなぜ、僕たちは絶景に感動したとき、その感動を言葉で伝えようと語りつづけるのかを考えよう。

するとそれは自らが紡ぐ言葉によっては伝えきれない言語から脱落する対象aをなんとか伝えようとするためだと分かる。

これは言葉の欠如に原初の享楽(神秘体験)の表象S1の残滓として対象aを想起していることを示す。

いわば人間の欲望とは、目の前にニンジン(対象a)をぶら下げられた馬がニンジンを目がけて走り続けることと全く同じなのだ。

また去勢された人は、直接的な自己の意味、自己の起源を言葉によって求めずにはおれない。言い換えれば対象aとは言葉の欠如に見出される非言語的でアルカイな母子一体や欲求の直接性を示す欠如した対象のこと。

したがって対象aに直接に一致すれば、母子一体における主体の死という不安が直ちに想起されることとなる。

だから去勢において言語の地平に、その欠如として見出され、近づけないようにバリアを張られた対象aとは目指されているのに近づくことができないニンジンなのだ。

すでにフリュストラシオンの項で解説したように、ここでもし言葉S2(要請)が直接の感動の記憶表象S1(欲求)と完全に一致し、欠如がなくなると、語らいの停止ないしはまったく同じ単語の反復が起きるだろう。

もはやそこには語りたいという欲望はない。これはニンジンを捕まえてしまえば馬はもうそれ以上走らないのと同じ。

対象aと一致するとは欲望の欠如が埋まること、それは母の欠如が埋まることであり母子一体の直接性に落ちること。

また言語が欠如を持たないとは言葉に曖昧さがないということ。そのような言語空間(法体系)では人間は主体性を失うわけだ

※怪盗団が法の欠如、欠点にこそ義憤し反逆の意志という主体性を立ち上げたことを思い出そう。法が完璧であれば人は法の奴隷でしかない

まとめよう。

僕たちは何か具体的な対象を欲望するのでなくその対象(S2)がもつ欠如を欲望している。だからその意味で欲望を生きるためには欲望の対象は欠如していなければならない。

そしてその欠如の場所には、それが欲望されているからには対象a(欠如を埋める対象)が見出されている。

本作でオタカラ(対象a)がモヤであり空であると言われる理由もここにある。その理由の一つはオタカラ=欲望の対象とは欠如自体であって本来、非対象=空であるため。

もう一つの理由は原父は対象aと一致していて距離がとれていないため。

また怪盗団が予告状を出すことでオタカラが具現化し、具現化することでオタカラを盗むことが可能となるが、これは予告状により奪われること、つまり欠如を想起させることで、原父に欠如が予感された欲望が対象aとなることを示す。

つまりオタカラはそもそも存在しておらず、予告状によって対象aとしてのオタカラが生み出されているのだ。

予告状が欠如をつくりだしている。

また対象a=オタカラはいわば欠如に見出される言葉(象徴)の穴としてのS1の直接性といえる。

※オタカラは対象aであるからには死のトラウマでもある、それゆえにこそ丸喜のオタカラは丸喜のトラウマ体験の記録だったといえる

以上が分かると改心のメカニズムを明瞭に理論化できる。

改心の仕組み

パレスの住人の原父とはいわば、対象aと距離がとれなくなり対象aに直接到達する主体といえる。

それゆえ欠如がない。

そもそも原父とは例外者。ラカン派では原父は唯一欠如をもっていない去勢を免れた存在と定義される。

つまり原父は言葉(法)の根拠(欠如=対象a)自身であり言葉秩序(社会のルール)を支配する存在である。

※本作の原父キャラがみな群れの法を支配し自分だけは法に対して例外的な立場をとっていたのを思い出そう

なので原父を去勢し改心するには、つまり去勢を唯一免れる原父を去勢された真人間へと改心するには対象aと原父を切り離し、対象a=オタカラを抽出する必要があるのだ。

したがって予告状を出すことで、欠如の不安を生み出し、対象aとしてオタカラを対象化。これは【剥奪】に対応させることもできよう。

つぎに実際にオタカラを盗むことで、対象aと悪党とを完全に分離して、対象aを言語の世界の欠如として基礎づける。これは【去勢】に対応する。

オタカラ=対象aを盗みだし主体との距離をつくることで、欲望は正常化し対象aを迂回して正常な言語のうちにそれを目指す欲望の終わりなき経路が開通する。

これが予告状を出して、盗むことで改心するメカニズムである。

このような怪盗行為(去勢)によるオタカラと主体との距離をつくることを、去勢による対象aの抽出という。

予告状=剥奪、盗みと父殺し=去勢ということ。

去勢された主体が罪悪感をもつことは既に解説したが、改心したキャラが罪悪感にかられ謝罪するのも対象aの抽出による去勢のため。

罪悪感は極めて近代的(去勢された主体)な感情で現代日本人(ポストモダン)にはほとんど存在していないことが知られる。

また言葉とは、直接的な自己の体験を第三者へと伝達するものでもあるわけで、言葉の根拠はつねにS1の直接性にあるが、言葉S2は既に示したようにS1の一部を欠如している。そのため言葉は意味を完全には確定できずどこまでも曖昧さを残す。

この法や言葉の欠落、欠陥、曖昧さを社会(の言葉や法)に取り戻すこと、これが怪盗行為の意味である。したがって権力者のオタカラを盗むとは社会に法の欠如をつくりだすことでもある。

本作の盗みは、怪盗団そのものの原父殺しであり去勢でもあるが、同時にそれが原父化した日本社会そのものの去勢であり対象aの抽出でもあるのだ。これは非常に卓越した物語構造と言わねばならない。

個人の屹立とは共同体の再生であり正常化と表裏一体なのである。本作の構造はこの本質を見抜いているといえよう。

余談だが言葉の意味の欠如は、言葉がその意味をどこまでも遡れることに通じる。どこまで遡っても意味は確定せず欠如しているのだ。

※言葉の意味の無限遡行は原因の無限遡行に通じる。子どもの好奇心が終わりなき「なんで?」をつきつけ無限の説明を要請するのもこのため。そもそも言葉には根源的な欠如がある

フーコーとP5

獅童正義討伐までの物語の基本構造を精神分析で確認したので、いよいよ本作の肝である獅童正義討伐後の権力関係の反転をフーコーの権力論によって確認する。

フーコーの監獄論

記事冒頭で紹介したとおり、フーコーは近代の登場をパノプティコンと呼ばれる監獄の登場に見ている。

パノプティコンの特徴は、まなざしの非対称性。

というのもパノプティコンでは囚人を監視する中央の監視塔の中は囚人からは隠されており、看守がいつ囚人を監視しているか囚人には分からなくなっているからだ。

監視塔からは囚人の視線を確認できるが、囚人からは看守の視線が分からない、このような建築構造をして視線が非対称だとフーコーはいう。

パノプティコンでは囚人は中央の監視塔に背を向けてはならないという規律があり監視塔からは囚人の視線がよく見える。

これにより囚人は誰にも見られていないときにも、看守の視線を内面化し、自ら進んで自己の身体を訓練し、自ら率先して規律に従うという。

つまり誰も見ていない誰もいない深夜の歩道でも信号機を守る現代人のあり方は、このようにパノプティコン的な近代建築の登場によって生じたというわけだ。

このような規律訓練による権力や法への隷従を従臣化という。

そしてフーコーは視線の非対称性による秩序への隷属(従臣化)を問題視している。

※自己身体を自ら法に隷属させる自己関係が近代主体の特徴で、これは精神分析では身体(想像界)のシニフィアンによる上書きと考える

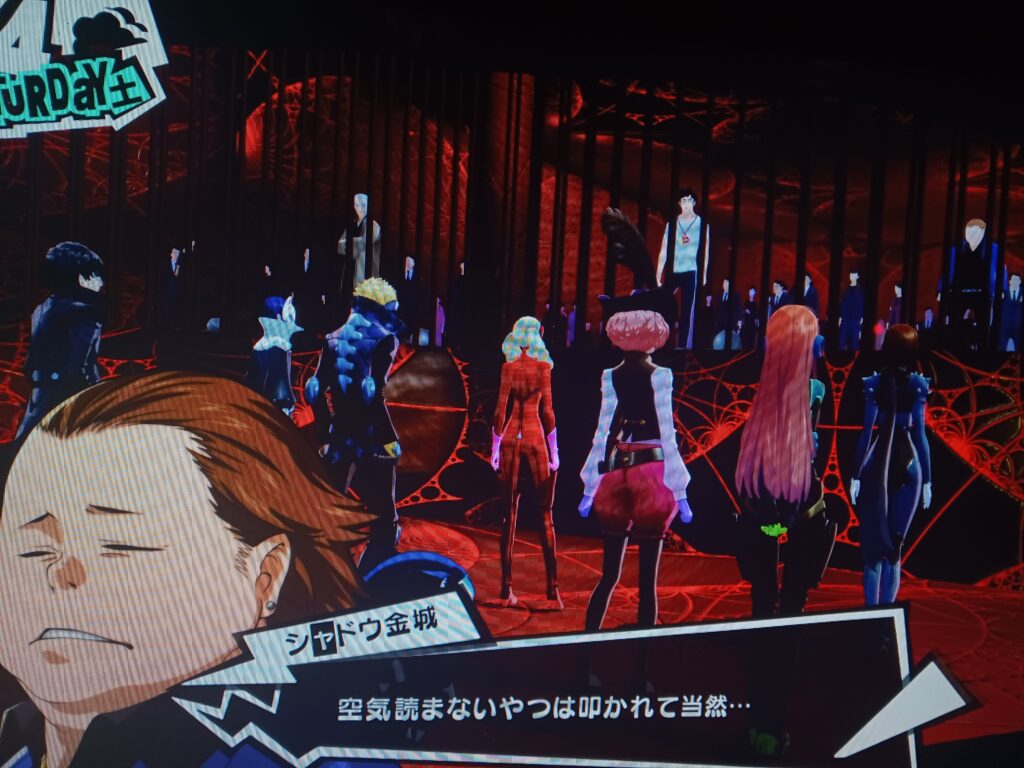

本作において、率先して自己身体を訓練し自ら進んで自己を囚人として調教するあり方が一般大衆のあり方とされ、その思考停止ぶりが痛烈に批判されることを思い出して欲しい。

本作では物語の反転以後、大衆が自ら原父を渇望し、権力に帰依し、原父のかす法への隷属を競いあい、監獄に収容されることを自ら志願する様が徹底的にこれ見よがしに描かれている。

誰がどう見ても本作の統治権力に対する問題意識はフーコーの問題意識とシンクロしているのが分かるだろう。

すでに冒頭でも触れたがフーコーは監獄の完成を現代の学校や会社、病院の登場にもみている。

フーコーにとって学校(カモシダの城)も精神病院も会社もパノプティコンに過ぎないのだ。

本作の序盤で、自ら先生(鴨志田)という原父を望み、率先して先生の奴隷(囚人)になりたがる生徒達の様が描かれていたのもフーコー的な問題意識に通じるだろう。

またフーコーにとって権力とは上からの抑圧(禁止)ではなく、下から要請されて、人々に行為を促すものだという。

行為を促すため下から求められるわけだから権力というのはそもそも排除することができないと考えられる。

本作では獅童が討伐され改心して、本人が国民にたいして罪を告白してもなお国民が原父獅童を求めて暴走した描写がこのことをよくしめす。

これはもっともだろう。

精神分析的に観ても権力の法(禁止・去勢)こそが人々に行為(欲望)を促し保証する側面をもっていることは既に確認した。

では次にフーコーの監獄論をこれまでに確認したラカンの精神分析理論によって翻訳してゆこう。

フーコーとラカンとP5

まずは監獄における視線の非対称性について。

これはそのまま原父の死に対応する。原父が生きていて互いに視線が視認できたプレモダンの時代を父(獅童)が生きていた時代、つまりキリスト教への信仰が生きていた時代とすれば、近現代のパノプティコンは原父の死んだ時代(獅童討伐後)といえる。

本作において獅童討伐後にパノプティコンへと主題が反転したのもこのため。

原父の死によって、父の法が内面化されることで母の現前と不在の不安定な欲望が秩序化し、近代主体として社会化された人間となることを思い出そう。

すると視線の非対称性とは監獄世界の中心に位置する原父としての看守(監視者、抑圧者)の死に対応することが分かる。

視線が見えないのは看守が死んでいることに等しい。つまり不在の看守(父)の視線が自己の視線として内面化することで社会に秩序がもたらされるわけだから、いうまでもなくこれはトーテムとタブーの神話における原父の死による兄弟達の父の法の内面化に対応する。

この父の視線の内面化=非対称性は、自己が看守として自己を見る自己と、囚人として自己(看守)に見られる自己とに分裂しつつ、その二つの自己が同じ自己として同一されるという近代的自意識の自己同一性に関わる。

またこのような自己意識の構造は本作で反復される原父討伐による去勢のプロセスとも一致する。

したがってフーコーがいう近代(パノプティコン社会)の問題とは主体化に必要なはずの「去勢」に対する批判と見なすことができる。

※単一の父の名による安定化が問題となっている

このことは原父を殺すことで去勢をへて近代主体を獲得した怪盗団がその果てに行き当たった課題として見ると非常にすっきり理解できるだろう。

つまりフーコーの話は、斑目と祐介の解説で観てきた、50年代ラカンが提示する単一のファルスと父を中心とした主体化(去勢)の経路にはそれ自体のうちに近代主体の自由(主体性)を不可能としてしまうような従臣化の罠が潜むことを示唆する。

パノプティコンモデルで主体化した怪盗団が同じくパノプティコンモデルで没主体化する大衆と戦う本作の物語構成は、パノプティコン的な去勢の問題を巧みに描き出しているのだ。

次に、パノプティコンにおける主体化と没主体化のアンビバレントの仕組みを、どのように本作がとらえているかを見抜くため、再びフーコーの権力論を参照する。

フーコーのもう一つの権力、生政治

近代には先ほど確認した規律訓練とは別の権力があるという。それが生政治である。

※規律訓練+生政治=生権力

生政治とは統計にもとづく人間の安全や公衆衛生の管理を示す。

さらにAmazonやYouTubeのオススメ機能にあるような統計をつかった消費社会のアルゴリズムもまた生政治の典型とされる。

本作でいえば、怪盗お願いチャンネルという怪盗団の公式掲示板(SNS)における怪盗団支持率のアンケートが生政治の描写といえる。本作は物語序盤から怪チャンの支持率が最重要視され登場人物がSNSの支持率に終始振り回される。

※言うまでもないと思うが、本作で最大の批評の標的となっているのはSNS政治。そのため政治家の獅童が最大のボスとして描かれている。怪盗チャンネルのあり方はSNSで支持を獲得する生政治化した政治を露骨に意識している

そして最終的に大衆の気分に翻弄されて暴走したことを怪盗団は反省する。ここには本作が規律訓練のみならず生政治への批評性をもっていることが示されている。

※近代における生政治と規律訓練、二つの権力の前身はキリスト教の司牧権力にある

ここでは話を整理するため二つの権力の要点をまとめよう。

規律訓練は個人に働きかけ、共同体を構成する個々人を一個の人格(ペルソナ)をもつ者として社会化し規範に自ら従うように導くこと。

※フリュストラシオンにおける要請に対応

生政治は、大衆に働きかけ個々人を顔も名前もない集団として扱い統計を駆使して、大衆をコントロールしたり、安全や公衆衛生を整えること。たとえば事故率の高い交差点を調べて事故らないようにするのも生政治の機能といえる。

※フリュストラシオンにおける欲求に対応

パノプティコン(規律訓練)の逆説

ところで近代とは啓蒙に代表されるように個々人の主体的な自由が開花した時代でもある。

そのため近代とは民主主義の時代である。

民主主義とは国民が自らを統治することを意味する。そのため自ら考え行動する近代主体なしの民主主義は難しいだろう。たとえば国民が日本人のように政治はお上がやるもの、お上にしたがえ、我ら平民はお上の仕事に口出すな!という無関心ぶりとなれば、もはや民主主義ではなく王政と変わらないということ。

すると学校(パノプティコン、規律訓練)というのは近代国家に属する公共施設であるから、国家共同体が民主主義のため教育を介して「要請」するものが、近代主体としての個だとも考えられる。

とすれば、国民国家と個(近代主体)は素朴に対立するのでなく、国家共同体によって導かれ要請されるものが個だといえる。規律訓練とはその意味で、近代民主主義の主体としての個を【要請】するのである。

多くの有識者がナショナリズム(国家の審級)なしに民主主義は不可能だというのも、この意味において解釈することができるだろう。

これまでの解説から分かるように、近代的な個としての反逆の意志をもった個を育むには、なんらかの抑圧(去勢、規律訓練)が必要となる。

しかしながら、ナショナリズムはナチスがそうだったようにしばしば全体主義を惹起し、国民の個としての主体性を殺してしまう。

フーコーの従臣化(自己囚人化)批判も、パノプティコンによる抑圧(規律)が個の主体性を殺す国家全体主義(空気主義)を招聘しうることを指摘する。

最低限の説明をしたのでここでP5の話を整理しよう。

国家規範(パノプティコン)とは一つの抑圧であり、国家の法(抑圧)がもつ欠点・欠如をよりどころに個々人が法(パノプティコン)と対決することで、つまり象徴的な原父殺しを実現することで、怪盗団たちは成長した。

怪盗団たちは社会の矛盾に憤り、己の正義を自らと社会に問いかけ、その正義(法)の欠落にこそ理想を欲望することで社会を変革していったのだった。

したがって抑圧がないことが自由意志だというのは近代に関する無知蒙昧な幻想であって、抑圧が自由をつくりだしているといってもいい。

ところがパノプティコンモデルで近代主体を獲得した主人公たちは獅童討伐後、同じパノプティコンモデルで従臣化した大衆によって的にかけられてしまう。

さらに怪盗団自身も怪盗チャンネルに集まる大衆の統計的欲望(生政治)に振り回され暴走していたことが発覚する。

つまりパノプティコンは、どういうわけか現代では生政治によって導入され、国家でなく生政治の側から全体主義的な規律訓練が生じる。その結果、主体性のない自己囚人化(従臣化)を産出する。

(※フーコーが問題とする去勢(パノプティコン)が近代主体をつくりだす一方で、当の近代主体を解体し主体性なき従臣化(囚人化)を生じる仕組みについては後の項で想像的誤認をキーとして解説する)

大事なのはフーコーは安直な近代批判を展開したのではないこと。フーコーは抑圧とは行為を促すこと、下から要請されるものであり自他の関係にあることを見抜いていた。

したがってフーコーが問題としたのは法の存在そのものよりも、法に一体化する親の言いなり優等生タイプの出現ということになろう。

この点は本作でいえば、優等生ロボットの新島真が怪盗団の敵として対立するも、内なる葛藤に気づき怪盗団の仲間となって優等生ロボを卒業した点に重なる。

よって近代空間(パノプティコン)とはその去勢のメカニズムのうちに去勢を不可能とし主体を殺してしまう構造があると考えられる。

本作の肝となるこのメカニズムを探るため、次にシカゴ学派とフーコーの関連を確認したい。

フーコーとシカゴ学派とP5

本作の主題はフーコー的な近代批判には留まらない。

そこにはSNSの問題、生政治への批評がある。そのためフーコーと現代の消費社会との関わりを参照する。

要点だけまとめると、フーコーはネオリベ(シカゴ学派)的な自己責任論による現代の消費社会を、真理の市場化だという。

ところで統治(政治)というのは、フーコーを参照するまでもないが、国民国家がなんであるかということ。つまり日本でいえば日本とはなんであるかということに関わる。

この「なんであるか」についての答えを真理と呼ぶ。

したがって真理を認識することでいかに国を動かし統治すべきかが決定する。このことは自己が何者かというアイデンティティ(真理)が定まることで自らの将来設計などの自己統治が方向付けられることに対応する。

真理がいかに取り出されるかが統治論では問題となるのだ。

つぎにフーコーの言う消費社会における真理の市場化の意味を確認しよう。

フーコーによるとネオリベでは真理は市場に丸投げされるという。つまり売れた物が正義であり真理だ!というのがネオリベ。

このネオリベ的真理観にあっては、あらゆる既存の権威は無に等しい。というのも市場経済の消費原理によって、つまり生政治の原理によって真理が変わってゆくからだ。

したがって生政治(消費)の本質は、この世界には、普遍的真理(客観的真理)も正義も良さも存在しない!ただ売れたものだけが正義なのだ!正しいから売れるのではない!売れるから正しい!という相対主義(懐疑主義)にある。

そしてこの懐疑主義は売れさえすればそれが絶対的真理だというパワーゲームによる独断論(全体主義)を生じるようである。

※現実にネオリベ合理主義を謳う相対主義者が非論理的な独断論を展開する事例は枚挙に暇が無い。また合理主義的な合理主義者を現代において発見することほど至難なことはないだろう。合理主義者とはこの意味で非合理主義者だろう

この問題意識は、怪盗団が自身の正義のあり方を怪盗チャンネルの支持率や要望の集計といった統計(生政治)によって決定した結果、暴走し、黒幕に利用されたことと綺麗に一致する。作中の大衆は怪盗団を商品として消費しているのだ。

このような暴走する正義や真理観は政治的語らいを含めた現代社会の基礎をなす。たとえば過去にはローガンポールという犯罪系ユーチューバーの犯罪動画も、たんにそれが人気であるという理由で許され、YouTubeが彼に便宜をはかったという話もある。

※日本でいえば、現在はアカウントを停止されたものの、迷惑系YouTuberへずまりゅうが、過去に迷惑動画で大量の収益を得ていたことを自白している

このように、既存の国家による正義や規律といった抑圧(去勢)を解体し、消費の享楽において市場が正義と真理を自動決定するのが統計社会(生政治)の一つの特徴と解釈できる。

これについては、市場経済という生政治がグローバリゼーションによって国境(国家共同体、規律)を解体することを考えると分かりやすいだろう。

※消費と統計は公衆衛生の発展などからも分かるように歴史的に通じる。また現代では消費とビッグデータを駆使した統計は切り離せない

したがってフーコーは、これからの時代(現代)の国家権力は社会に対して市場経済の真理決定を邪魔しないように介入することだという。

というのも、近代的なナショナリズム(規律訓練)では経済体制は保護主義になるが、これは国家が市場に対して介入(抑圧)することで成立する。

言うなれば現代の生政治主導のネオリベ式統治では、近代の規律訓練による介入とは逆向きに国家が社会に介入することになる。つまり際限なき規制緩和、自由競争を守るための教育への破壊的な介入など。

以上からP5では、ネオリベ系の人が言う国家解体的な個人主義の論理=生政治(獅童のSNS政治や怪盗チャンネル)と国家に属する監獄的な規律訓練(原父による全体主義)の問題が扱われているのが分かる。

P5完全解説!ラカンとフーコー

いよいよ本作の核心に迫る!

念のため、ここまでの要諦を簡単にまとめておく。

まず本作では、近代モデルである原父殺しを経た去勢(パノプティコン)によって主体(ペルソナ)を獲得した怪盗団の物語が、獅童討伐後におなじ近代モデルによって没主体化の危機に陥り、大衆がパノプティコンによって囚人化することが問題視された。

そのため本作は、近代主体の屹立を現代人(怪盗団)の課題として見据えつつ、当の近代主体(去勢)を批評的に描き、近代主体(パノプティコン)が逆説的に主体を没主体化する構造を捉え、今日的な囚人化する大衆がもつ全体主義的傾向を暴き出していると分かった。

さらに本作は獅童のポピュリズム的な劇場型政治や怪盗団の怪盗チャンネルといったSNS政治=生政治が今日的なパノプティコン的全体主義に深く関与していることを巧みに描写している。

ここでは、本作が描く近代主体のモデル、フリュストラシオンによって本作が獅童討伐後に問題とするフーコー的な全体主義(自ら囚人化する大衆)が、なぜ生じるかを理論的に解説し、本作の権力描写の反転の意味を明らかにする。

フリュストラシオンと生政治

この項では理論を提示し、次の項でP5の物語と理論との具体的な対応関係を確認したい。

最初に生政治と規律訓練を、『「サユリ」と想像的三角形、フリュストラシオン』の項のフリュストラシオンの議論をベースに精神分析的に読解する。

まず生政治とは人間の生物学的な安全や快楽を統計によって保全し、また消費経済によって大衆の生物的な欲求を直接に満たそうとすること。

たとえば消費社会ではファストフード店が分かりやすいが、経済合理性のもと待ち時間がなく即座に欲求を満たすことが追求されてきた歴史がある。

ここで既に紹介した欲求不満になる前に母乳が常に与えられ続ける子どもの話を思い出そう。この場合、要請の言葉は欲求と完全に一致して、母の欠如をつくりだすことがない。

※既に説明したが、母乳という現実的な欲求が母の不在(待ち時間)により不満となることで、母の要請と不在のうちに、その不在を埋めるため自己の主体性を見出す、これが欲望としての主体であった

母が張り付いてつねに母乳をあてがわれれば赤ちゃんは泣き声一つあげれず満足によって主体性を失うわけだ。

そしてつねに子どもに張り付く母と市場経済の消費は同じ。

待ち時間=不在を消去するファストフードの歴史からも分かるように消費社会(生政治)は要請(テクノロジーの言葉=統計)によって欲求を直接に満たそうとする。

※生政治の言葉=統計は要請1に対応

またネオリベ消費社会において欲求不満を埋めてしまう要請の言葉は統計データを意味する。

そのため生政治とは人間を現実界の不気味な生物として扱い、統計の言葉(要請)によってその【欲求】を完全に満たし主体を消去するのだ。

なので生政治=消費はフリュストラシオンの【欲求】に対応する。

消費社会の刺激的な広告の数々をみても消費の直接性がうかがえるだろう。

※欲求は生物学的次元であって身体的だが、消費はバーチャルで非身体的じゃないかと思う人がいるかもしれないが、厳密には消費は非身体ではなく身体との関係が一方通行化している。これについては未来予測をした記事に詳しく解説してある

対する国家の規律訓練は、個々人を社会的な人格(ペルソナ)を持った人間として、つまり言語的存在として扱う。そのため規律訓練の抑圧は既に触れたように「去勢」に対応する。

それゆえ規律訓練の法言語はフリュストラシオンにおける欲求不満の【要請】に対応する。

したがって欲求のフィールドである資本市場に対して国家権力である規律訓練が抑圧をかすこと、つまり規制(規律)を設けること、これは反ネオリベであり、例えば、保護主義的な経済体制に対応する。

これはそのまま、フリュストラシオンにおける母の要請が欲求の不満足を生じるモデルと完全に一致することが分かるだろう。

子どもの直接の欲求(市場経済)が要請の言葉(規制)に置き換えられることで欲望の主体(近代主体)が生まれるのだった。

限界を持たないグローバリゼーション(生政治)に対して、保護主義や関税などの限界をかし自由競争に一定の抑圧をかすナショナリズム(規律訓練)は、欲求(消費)の満足に不満足を生じる母の要請とアナロジーなのだ。

※国家の市場への規制は要請2に対応

つまり規律訓練は要請、生政治は欲求に対応しており、欲求(消費)に対して要請(規制)の言葉によって主体を言語化することが経済市場への国家権力の介入・抑圧に相当する。

※この要請による欲求主体の言語化を60年代ラカンは疎外と呼んだ

したがってこのとき規制がガチガチだと国家全体主義になるし、規制がまったくても主体が抹消され、市場全体主義に陥る。

するとネオリベが意味する逆向きの介入(市場の消費欲求に介入しない介入)とは、母が子どもに要請の言葉を語りかけるのを辞めることに等しい。ここでは直接的な欲求の主体がそのままむき出しにされ言語化されない。

あるいは厳密に言えば統計(経済合理主義)の言葉(子に常に張り付く母の言葉)によって欲求が直に完全に満たされるに等しい。

したがって欲求が直接に満たされる消費社会では母の欠如が作り出されず去勢が起きない、つまり母の欲望からの子どもの分離がない。ネオリベ社会はこの意味で問題なのだ。

つまり本来ならば、ネオリベ的な生政治に対して国家権力的な規律訓練が介入し、社会的な言葉と現実的な欲求とのあいだに差異(欲求不満)が生じ、この差異が祐介と母を切り離すように、近代的な主体を生じさせる。

それなのに、シカゴ学派的なネオリベでは逆向きの介入によって欲求の次元(消費市場)が放置され、主体化(差異)が生じない。つまり国家の審級(教育や政治の語らい)もまたネオリベに呑み込まれ、合理主義化してしまうのだ。

では本作ではこの問題がいかに描写されているかを次項で具体的に確認しよう。

P5の物語の意味

すでに獅童討伐後に権力構造が反転し近代的な去勢のモデルが批評的に描かれていることを確認したわけだが。

ところで本作は権力構造の反転以後に原父の欲望(オタカラ)から大衆の欲望(オタカラ)の問題へとシフトする。また生政治に属する怪盗お願いチャンネル(SNS)の統計によって怪盗団が振り回されたことが強調される。

次に大衆がパノプティコンを生み出し自ら従臣化していることが描かれる。

以上を総合すると、本来規律訓練(国家)に属するパノプティコン的な自己監視が生政治(グローバリゼーション)に接続されていることに気づく。

これはどういうことか。

まず現代社会ではグローバル企業によって管理社会が訴求されている。たとえば信用スコアなど。

かつて監視といえば国家権力がするイメージがあったが今ではネオリベ系のテック企業のイメージが圧倒的に強いだろう。

たとえば、ネット通販を利用すれば、購入履歴を抜かれ、監視され統計的に最適化された商品がおすすめされたりと、消費社会では生活を監視される。さらにはレビュー文化が発展し、個々人がアカウントをもつことで大衆間の相互監視が形成される。

現代の監視は生政治的な原父(国家)なき状態での相互監視と統計の言葉でなりたつ。

このような要請の言葉は当然ながら個々人の主体性を認めない。消費社会の規範から外れる者は即座に排除し、社会からデリートする。

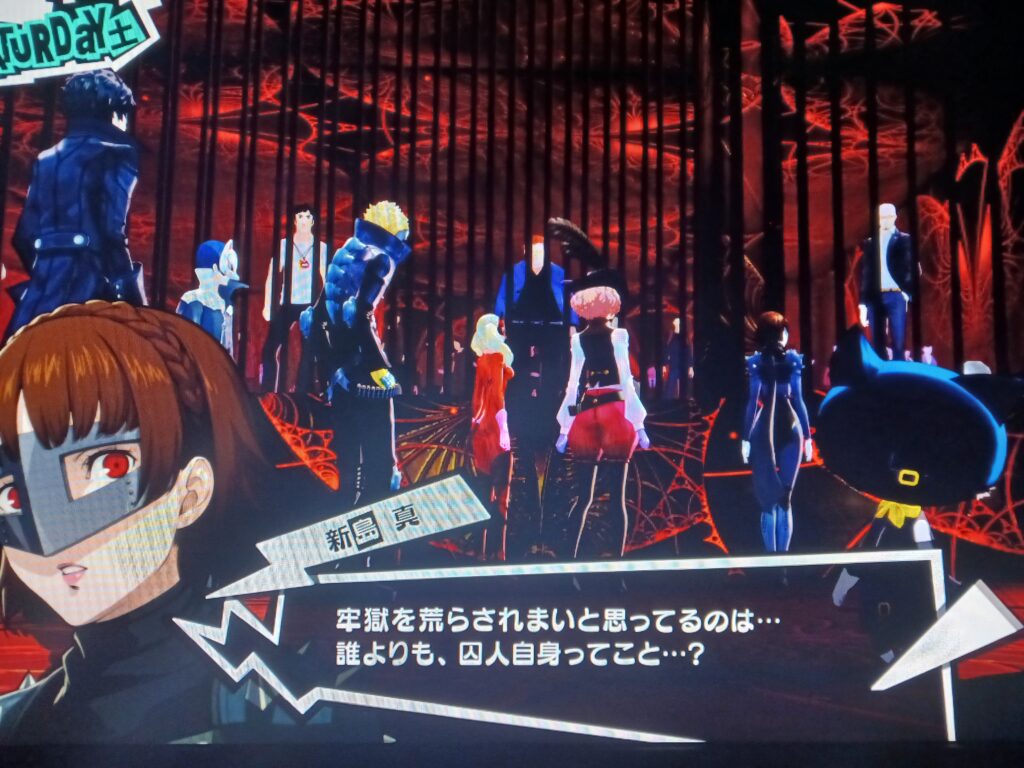

このことは本作の終盤、メメントの最奥部のシーンによく示されている。

空気に刃向かって己の正義のため反逆の意志を示す怪盗団が大衆から煙たがられる演出はまさにこのことを示していると考えられる。

統計の言葉(合理主義)には何の欠如もないので、そのような欠如のない法(統計)が支配する消費社会では個々の自由など本質的に存在しない。その自由の死が本作で強調される牢獄に入り鎖で繋がれる囚人=大衆というわけだ。

※合理主義とは主体性なしで成り立つ自動思考であるゆえ、その本質は思考停止に等しい

またフーコーが危惧したパノプティコンとは、要請の言葉(ナショナリズム)としての抑圧が、なんの欠如ももたずに主体を排除する事態(ネオリベ)へと収斂することを見抜いていると解釈できる。

つまり近代主体を屹立するパノプティコン(原父殺し)の抑圧は、ほうっておくと必然的に要請と欲求を完全一致させ、全体主義的な欠如をもたない要請の法(欲求不満のない法)を生み出すのだ。

なぜこのようなことになるのか。

それは欲望とはそもそもが、その成り立ちからして、要請の言語のうちに欲求不満を完全にうめる言葉をこそ欲望することだから。

このような言葉(法)のうちに欲求が完全に満たされるという誤認を想像的誤認と呼ぶ。

ここで怪盗団たちは悪人を改心(怪盗行為)することについて、それが普遍的正義であることに拘泥していたのを思い出そう。このことは自らの怪盗行為こそが絶対の真理であり何の欠如もない正義の法(言語)でありたいという欲望に他ならない。

怪盗団が法の内に普遍への到達を求めたこと、これこそが欲望の想像的な誤認なのだ。

近代主体の欲望がもつ想像的誤認、これが主体を自壊させる因子。

具体的に本作の物語からこのことを確認し、作品の要諦を確認しよう。

まず怪盗団が主体性を獲得し反逆の意志をもって、自らの正義(法)として怪盗をしたことを思い出して欲しい。このときいかに彼らは怪盗というペルソナ(主体)を獲得したのか。

それは社会の理不尽のためだった。主人公はプロローグの段階で刑法の矛盾や不正義、欠落によってえん罪をでっちあげられ、さらに物語中盤では司法機関から不当逮捕と拷問までされている。

もはや本作で社会の法の欠点、すなわち法言語の欠如が強調されているのはいうまでもないだろう。

つまり反逆の意志(主体性)という近代主体を屹立するための要請の言葉の欠如(欲求不満)とは、本作では法の欠点、法の理不尽のことに他ならない。

既に示したが、言葉によっては自己の存在(欲求)の直接性には到達できない。

これは僕たちの法(言葉)は原理的に公平性をかき完全な正義を実現することができないことを意味する。その法の欠落が欲求不満を生み出し、それゆえ主体は法の欠如を埋めようと、その欠如の場所に理想(普遍的正義)を描いて、あくなき主体化(怪盗)の道を進むのだった。

この点を踏まえ総合的に読解してみれば、本作における法を巡る理不尽と主体化の描写がいかに用意周到に作品の主要テーゼ(囚人化)に結節されているかが分かるだろう。

なぜなら主人公らの想像的誤認、自らの正義(言葉と法)が無欠如(普遍的正義)を実現したいという欲望、この近代主体が構造的に抱える欲望の歪みが、生政治的な欠如なき消費社会を具現することで大衆が自己囚人化するからだ。

※この説明で想像的誤認が政治の生政治化を生じることに納得いかない人は人類の未来予測をした記事を参照して欲しい、その記事ではより精密な時間論で同じ事を解説している

この近代の欲望がもつ主体の自殺願望が資本主義と結びつき、欲求不満のない言語があるという愚かな誤認のために、大衆は統計の言葉(法)をつかって欲求不満(欠如)を埋めてしまう。

こうして想像的誤認により、抑圧(規律訓練)は拒絶され、逆向きの介入が生じることになる。

話をまとめよう。

ようするにパノプティコン型の規律訓練(抑圧)による欲望が想像的誤認によって、生政治(欲求)の主体から抑圧である規律訓練=規制を排除する。

※抑圧とは欲求の直接満足を禁止し、言語化することを基礎づける。なので想像的誤認では抑圧(禁止)が否定される。また強迫神経症=男では疎外の否定によって去勢に応じるとされる

ところがこれにより欠如なき統計の言葉(生政治)が絶対的法として主体を消去してしまう。

つまり、生政治があらゆる抑圧(規制、規律、法)を消し去った結果、主体は消滅し、統計の言葉が絶対的で欠如のない原父の法として、あるいは欠如なき母の法として具現し、主体を完全に抑圧・抹消する。

生政治により否定されたはずのパノプティコン(抑圧)は、かくして全体主義(欠如なき法)となり統計の言葉として逆説的に社会に回帰。

こうして政治(自己統治)の生政治化は、経済合理性のもと政治的な語らいである法の言葉から欠如を消し去り全体主義的パノプティコンによる自己囚人化を惹起する。

※独断論(全体主義)と相対主義は欠如のなさという意味で全く同じもの、そのことを本作はよく示す

一連のP5の物語は、このようなパノプティコンを巡る主体化機能と没主体化機能の皮肉な表裏一体の構造を描き出している。

このように考えると反転以後のストーリー展開で、パノプティコン(規律訓練)が大衆の生政治的生き方(ポピュリズム描写や怪チャン描写)に内在するものとして描かれることもうまく説明できるのだ。

繰り返すが本作では今日的なパノプティコン(聖杯)が大衆の欲望であり、そのことが政治のSNS化(生政治化、ネオリベ化)として描写されている。

本作でパノプティコン的な去勢モデルで怪盗団が近代主体を屹立させながら、同じパノプティコンモデルが管理社会=消費社会の全体主義をつくりだすのはこのような構造によってである。

次項で三学期編を論じる。

三学期編の理解のためにはこの項で解説した想像的誤認における普遍的正義への拘泥、普遍への固執の理解が絶対的に欠かせない。三学期編ではさらに物語のパラダイムが転回する。

そのため本作のテーマや物語は一見して独立した三つのパート(獅童討伐前、獅童討伐後、三学期)からなるように感じるがそうではなく弁証法的に推進している。

物語の弁証法構造を理解するうえで想像的誤認における普遍への拘泥がキーとなる。

また三学期編では、既に解説した消費社会における主体の消失、欲求不満の消去の問題がよりダイレクトに描かれるので、ここでの考察により一層の信憑性をもたらしてくれだろう。

三学期の物語と70年代ラカン

三学期編の理論的概要

三学期の物語はこれまでの物語の不足を補うテーゼが描かれる。つまり想像的誤認のため普遍的正義に固執することで主体が解体してしまう欲望の問題が克服される。

まず三学期編でのボスは丸喜拓人だが、彼はこれまでの原父とはまったく違う描かれ方をしている。

※丸喜はサド的で超自我的なためマルキドサドが名前の由来と思う

これまで改心の対象であった原父は誰の目にも極悪人であり、そこでの怪盗行為(改心させること)はあたかも普遍的正義のような印象があった。

それゆえ怪盗団も自分たちの正義の普遍性に拘泥し、怪チャンの集計結果といった大衆の統計的意見(全体の意見)に翻弄されてしまったと解釈できる。

しかし三学期編ではこの構図は刷新され、丸喜拓人は悪ではなく彼もまた一つの正義として描かれる。

つまり三学期では怪盗団の正義と丸喜の正義との激闘が描かれるのだ。もちろん怪盗団もそのことについて自覚的で、丸喜も一つの正義と認めた上で、自分たちの個人的正義のために対決することを宣言する。

じじつ、本作はマルチエンド方式だが、丸喜の提案に乗っかるとそこでエンディングとなり、主人公たちは丸喜のもつ人々の幻想を現実化する力によって完全な幸福の世界を生きる。とくに不気味な演出が強調されることもない。

そのため見方によっては丸喜に敗北することは完璧なハッピーエンドとなる。

また丸喜との対立は、怪盗団が父殺しを経て去勢された主体として、個人の自由意志と主体性の道を正義に掲げるのに対し、丸喜が完全な幸福のため痛みも抑圧もない世界、それゆえ自由意志(主体)のない末人(囚人)のような世界(ネオリベ)を生み出すことで起きる。

ところで怪盗団の普遍的正義を放棄し個別単独的な主体性(正義)を生きる経路は70年代ラカンが実現した一者へのケーレと重ねることができる。

ここで普遍的正義とは誰にとっても絶対的な真理なわけだから、そんな正義の法が実現したなら法に欠如がないので主体が死んでしまうことを思い出そう。

近代の欲望がもつ想像的誤認が普遍的正義=全体主義を望むことで生政治が全体主義と化し、その結果生じるのが囚人化した大衆の相互監視社会だった。

そのためこの問題の解決では欲求の主体を生政治化した統計的法言語から切り離すことが考えられる。そんなことしたら脱社会化し世捨て人のようになるし、共同体を可能とするための普遍的な合意形成が滞ると思われるかもしれないが、それでも後期ラカンは切り離す選択を選んだ。

※ただしラカンはパスという制度によって単独的な正義を普遍的な正義の構築へと連絡する経路を構想していた

むしろそうせざる得なかった。

現代において、すでにネオリベ的な統計の言葉(経済合理主義)が政治の領域にも浸食していることを考えればラカンの決断も納得できるだろう。

このような欲求の主体S1を法から切断することにおいて、個々人は単独的な正義(実存)を生きることとなる。

これは法言語の普遍が放棄され個々の言語化不可能な単独的体感が尊重されるともいえる。

したがって三学期に普遍を放棄して単独的な正義を生きる決断をした怪盗団は、いわば母からの分離を経て近代主体に至り、そこからさらに法言語からも分離して絶対的に自由な個を獲得したのだ。

言語に欲求の完全満足を求めることを放棄し、その欠如を受けいれることで想像的誤認を解消するということ。これが怪盗団の単独の正義の意味である。

ここで重要なのは、単独の正義(主体)へと到達した怪盗団が丸喜の正義と葛藤し、戦うことにある。

つまり相対主義者のように解離してバラバラに異なる価値観を併存させるのでなく、他なる正義とのたゆまない葛藤を生きるのだ。つまり脱社会化といえど合意形成への意志が、あるいは公平性としての葛藤がある。

単独的だといって、あらゆる価値観がなんの葛藤もなくバラバラに点在するとフーコー的相対主義(ネオリベ)に陥って、全体主義化するだろう。

60年代的な相対的複数性と50年代的な普遍的な単一性のアンチノミーを弁証法的に乗りこえるのが70年代のロジックの肝となる。

※父の名とは父の名なしで済むもののことである、という70年代の言葉が弁証法的なあり方をよく示す

こういう攻めた作品が時代の最先端で若者を中心に世界的なヒットを成し遂げたことは見逃せない。

※70年代ラカンの一者論に関しては以下の記事が分かりやすい

P5Rの結論まとめ

すでに解説したように獅童討伐前では、原父をベースとした50年代ラカンのフリュストラシオン→剥奪→去勢というエディプス理論(近代モデル)が主軸となっていた。

それが獅童討伐後の反転(原父なき相対主義への転回)によって、フーコー的相対主義の視点で近代が批評され、さらにロイヤル版で追加された三学期シナリオでは、普遍的正義という図式が破棄、70年代ラカンの一者論へと転回する。

これはそのまま精神分析でいえば、50年代ラカン(原父的独断論)→60年代ラカン(フーコー的相対主義)→70年代ラカン(ポスト相対主義)という弁証法的な移行と見なすことができる。

つまり獅童(原父)時代が50年代ラカン、獅童(原父)なき相対主義時代が60年代、三学期編が70年代ということ。

事実、60年代ラカンは父の名の複数化に典型されるように、フーコー的相対主義へ傾倒する。

※フーコーはあらゆる抑圧を嫌った相対主義者の側面があり、シカゴ学派を正当化している面がある

尺の都合で簡単な解説にとどめるが、60年代ラカンは普遍などないという相対主義に向かう。

これは近代に至り原父(神への信仰)を殺したことで普遍的な法(抑圧)の根拠(父)が消えて、抑圧を認めないネオリベ相対主義へと社会が至ることに対応。

本作の描写でいえば原父討伐後に獅童ら父も囚人の一人になりさがり、父の不在が露呈し大衆の欲望それ自体がラスボスとなることが、60年代ラカン的な相対主義論と完全に一致するのが分かる。

これが70年代(三学期)になると一者論により、50年代の普遍主義(シニフィアン主義)と60年代の相対主義が止揚されることとなる。

つまり単独的な正義を生きる主体(怪盗団)が生成され、ある種の真理(正義)が普遍ではなく個別的なものとして到達可能とされるようになり相対主義が克服される。

つまりまず相対主義の場合、普遍的真理などない、という普遍欠如論で終わってしまい単独的な真理は単に普遍的真理の欠如としか見なされないわけだが、

こうして欠如としか言われないと欠如した対象を欲するのが欲望なので、想像的誤認により普遍的真理を法言語の次元で欲望してしまうわけだ。

だから70年代ラカンでは欠如ではなく真理を単独的なものとして、有として捉える存在論的な転回が成されたと考えられる。

コンパクトにまとめよう。

本作は、獅童討伐原父編→獅童討伐後の大衆編→三学期とテーマが三段階に転回する。

このとき獅童討伐編では独断的な原父が生きていて50年代ラカン的な理論によって主体化が生じる。これが原父が討伐されることで普遍的法の根拠がなくなり相対主義に陥る。

つまり本作では、獅童討伐後の展開で、50年代的な主体化のモデル(去勢)がそのモデルの構造のうちに没主体化の問題を抱えていることがフーコーによってしめされる。

没主体化は欲望が構造的に抱える想像的誤認によって欠如なき法が生政治によって実体化することでおきる。こうして逆説的な全体主義となり、この全体主義の大衆が本作ではメメント最奥部のシーンで克明に描写される。

主体性(反逆心)をもつ主人公らを罵倒し空気読めと言って怪盗団の主体性を消し去る自己囚人化した監視者のシーンはその典型。

さらに三学期編では普遍への道を断念し個別の正義にむかって主体化することで想像的誤認を突破し真に自由な主体化を実現する。近代主体を克服した新たな主体へと怪盗団は進展する。

このときこの三つの段階は普遍主義的独断論→相対主義→独断と相対の弁証法的克服に相当する。

※既に解説したが相対主義と国家独断論(全体主義)は本質的に同質で相対主義によって経済市場独断論に回帰

丸喜の正義と楽園描写の意味

丸喜は認知訶学の研究者であり、現実と幻想との差異を消し去り、誰もが自らの望む幻想の中を現実として生きれる楽園をつくりあげた。

このような楽園はまさに本質的な意味での幻想であり主体の死を示す。

ここで、丸喜における認知訶学を、そのまま科学のメタファーと考える手がある。

つまり科学によって人間の心を完全に管理制御できるという現代的なイデオロギーの現れとして解釈できるのだ。

そして現代人が消費社会と科学万能論のなかで主体を喪失し、享楽に溺れるように、丸喜の楽園で人は原初的な享楽に浸り主体的な生を失う。

そのことを示す描写として、マルキパレスでの心理テストのシーンがある。この心理テストでは、友が悪人に襲われているとき、助けを呼ぶか自らが危険を犯し助けるかが問われる。

ここで自ら危険を犯し助ける選択肢を選ぶと不適合者として洗脳的な治療をされ、その思考を丸喜色に染め上げられる。

このような安全と生命の保証が優先される世界は、フーコーの生政治に対応している。

またこうした危険を避けて争いそのものを消去し摩擦なきシステムの奴隷として幸福を生きる新しい人類のことをニーチェは末人と呼ぶ。

哲学者ニーチェは歴史の終焉において末人が台頭すると予測したことで知られるが、まさに丸喜の楽園に順応し丸喜の導きによって幸福な夢を現実として生きる戦わない住人はそれに当たる。

これは何を意味するだろうか。

本作でラスボスをつとめた大衆の欲望そのものである聖杯は、生政治的な水準で大衆に原父を欲望させた。

このような全体主義化はまさにアクチュアルな今の世相を反映したものと解釈できる。

これについては現実社会の政治的言説の混乱や全体主義的インフルエンサーの台頭など多くの人にとって身近な問題として納得してもらえると思う。

すると三学期で描かれている争いの消滅した世界とは何なのか。

これは全体主義によって共同体が分断する現代の後に控えるテクノロジーで管理された、これからの時代を象徴していると考えられる。

ちなみに、このような末人史観は、神山健治の『攻殻機動隊SAC_2045』においても描写される。

マルキパレスという楽園の人たちのどこか不気味な笑顔は、ユートピアとディストピアの同一性を暗示しているように思われる。

またここには人間の主体や心すら科学によって管理可能とするアメリカ的イデオロギーがある。

僕たちが望む幻想、始原の楽園とは精神分析的には、遡行的に幻想される母子一体の原初状態であり、楽園への到達とはその意味で、母から分離して可能となる主体を否定する死のトラウマなのだ。

というわけで僕には本作が、人間の死の欲動という根源的な死への憧憬が生命の安全を求める生政治の形をとって、自らを外傷的な死へとかき立てる様を描いているように感じられてならない。

この意味において生と死は反してなどいないのだ。

しかし本作は末人による終わりではなく、さらにその先にある超人による可能性も描いている。

超人とはニーチェの概念で、末人の時代にあっても意志と信念をもち主体性を生きる人のこと。

もちろん超人は怪盗団である。『攻殻機動隊SAC_2045』が超人を描きつつも歴史の終焉で幕を閉じたのに対し、本作では超人による自由意志を実現したまったく新しい未来線が描かれているのだ。

本作においては、近代モデルで主体化した怪盗団がポストモダン的な丸喜の幻想と対峙することで可能となるものとして、超人による歴史の可能性が示されている。

現状では、人類が末人として終わるのか超人として終わるのか、それとも不毛な対立が決定的に共同体を破壊し、ホモデウス的なグロテスクな世界になるのか、誰にも分からない。

どの未来もこの時代の今に併存し、P5ロイヤルや攻殻機動隊といった物語を介して僕たちは未来の可能性を観ているといえる。物語とはプロットをもつが、プロット(隠された意図)にはプロレプシスが、つまり生への意志としての未来が記されているのだ。

※作品評論のひとつの機能はこの隠されたプロレプシス(未来の可能性)を紐解き世の中に還元することにある

本作の存在は自由を愛する全ての人類の願いの結晶であり、単独的なアイデンティティの論理によって未来への希望を、物語という形で現生させているに違いない。

多くの物語が迫るのは人間の選択であり、いままさに自由意志をとるか、死ぬことのない死を選ぶかが問われているのだろう。

マニア向け補足

ラカンとか好きな人向けの難易度高めのおまけ

70年代ラカンの一者論では逆向きの解釈がなされるがこれは、前述したフーコーの逆向きの介入と対応する。

まず解釈とは欲求の主体の直接性を言葉に置き換えて、言葉によってその意味を決定すること。なので逆向きの解釈とは欲求の主体の言語的な意味S2を削って解釈以前の非意味的な直接性S1に還元することを示す。

これはそのまま主体の脱社会化、脱言語化に通じる。

すると逆向きの解釈が逆向きの介入と似ていることが分かるだろう。逆向きの介入とは、生政治的な欲求から規律訓練の要請の言葉(抑圧、去勢)を撤収し、生政治的な欲求を消費の反復的依存によって完全に満足させることだった。

(※どちらもある意味で疎外をうちけすため自閉症的である、そのため自閉症的社会を自閉症モデルで克服するのがラカン)

したがって、ラカンの逆向きの解釈とは、現代社会の言語構造がもつフーコー的な逆向きの介入を、もう一度、今度は生政治の統計の言葉に対して実行することなのだ。

この意味で70年代ラカンの主体化の原理は現代社会に対してホメオパシー的といえるだろう。

重要なのは、このような洞察を本作のストーリーが含んでいること。すくなくとも本作の物語の分析なしに僕がこの理解に到達することはなかっただろうこと。

余談だがこの記事で示したシカゴ学派的な生政治の蔓延による言語構造のゆがみという心理学的観点なしにLGBTQなどの言語の問題を論じても正鵠をいることはできない。このレベルで理解して初めて現代社会の問題はクリアになってくるのだ。

終わりに

ラスアス2の記事をしのぐ長さとなり誰がこんな小難しい記事を読むのかと気が重く書くのが疲れた。

フーコーについては、ほぼ全く知らなかったので、この記事を書くためだけに入門書を読んだ。

なのでフーコーを精神分析的に再理論化するさい、説明がまとまりを欠いてかなり分かりにくくなった。

僕のブログは書きながら書くことを考えるフリースタイルなので、フーコーの理論のような初めて考えることを記事にすると文章が下手で長く分かりにくくなることを思い知った。といって書き直す体力もなかった。

またラカンがS1をたんに単独的としか論じていないため70年代の説明も分かりにくくなった。人称以前の共通性の視点がラカンには欠けている。またより分かりやすくするには一神教と科学と資本主義の関連の解説なども必要だが長くなりすぎるので割愛している。

ともかく解説文章の下手さが悔やまれる。

全部書き直せば3万字程度でもっとわかりやすくできそうだが、色々断念して割愛してるのに4万字になってしまった。

今回の反省により、今後の作品解説ではこんなにも下手な説明になることはないだろう。

ところでフーコーのいうパノプティコンにおける自己身体の訓化は精神分析における身体の言語による構造化に対応する。フーコー自身は気づいていないようだがパノプティコンでは言語(法)を話す自己による自己身体の一方的な所有と支配こそが最大の問題となる。

なので身体と時間の構造化の解説をした方が分かりやすいのだが、それも尺や構成の都合で割愛した。

本作はとても深いのでもっと能力があればこれより面白い考察記事を書けるだろう。ゲームファンでこの記事を読まれた方がいたら、この記事よりさらにレベルの高い考察を考えネットで公開することをオススメする。この作品のポテンシャルはこの記事に収まりきるようなレベルではない。

ところで、この記事はゲームやアニメ、映画のフリークが色んな作品を深く理解したり考察するのにも役立つし、人文知の色んな本を読むときにも助けとなると思う。

ともかく本作の物語構造の革新性と社会批評性の圧倒的なスケール、ドストエフスキーの文学に勝るとも劣らない弁証法構造、その片鱗が読者に伝われば幸いである。

ところでラカンの理論は一見、小難しく感じるかもしれないが基本的に欲望の存在論的差異、言語の欠如、の二つさえ分かっていれば、大まかな所はかなり簡単に体系的に理解できる。

僕程度の理解ならば、ラカンは簡単。

※一般にラカンは難解とされるが、ラカンの理論は存在論的差異の議論を言語との関連において論じ、そのあり方を幼少期のエディプス的な関係仮説に連動させている、この点をおさえるだけスッと頭に入る

というわけで興味をもった方はこの記事をきっかけにP5についてじっくりと考えるのも楽しみ方の一つである。

コメント